array(10) {

[0]=>

array(25) {

["id"]=>

int(4550)

["date"]=>

string(19) "2025-12-22T17:04:57"

["date_gmt"]=>

string(19) "2025-12-22T08:04:57"

["guid"]=>

array(1) {

["rendered"]=>

string(39) "https://to-inc.co.jp/socialbook/?p=4550"

}

["modified"]=>

string(19) "2025-12-22T17:07:01"

["modified_gmt"]=>

string(19) "2025-12-22T08:07:01"

["slug"]=>

string(199) "instagram%e3%81%ae%e3%83%8f%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a5%e3%82%bf%e3%82%b0%e3%81%af%e3%80%8c%e6%9c%80%e5%a4%a75%e5%80%8b%e3%80%8d%e3%81%b8%ef%bc%9f%e9%81%8b%e7%94%a8%e8%80%85%e3%81%8c%e4%bb%8a%e6%97%a5"

["status"]=>

string(7) "publish"

["type"]=>

string(4) "post"

["link"]=>

string(39) "https://to-inc.co.jp/socialbook/?p=4550"

["title"]=>

array(1) {

["rendered"]=>

string(124) "Instagramのハッシュタグは「最大5個」へ? 運用者が今日から変えるべき設計と運用フロー"

}

["content"]=>

array(2) {

["rendered"]=>

string(26064) "ついに Instagram公式のアカウントから「キャプションに含められるハッシュタグ数を、段階的に5個までに更新していく」

本記事では、この変更を「単なる制限」ではなく、発見・関連表示・コンテンツ理解を最適化するための設計変更 として捉え直し、

▼Instagram’s @Creators 投稿

まず何が変わる?

今回発表されたアップデート内容はシンプルで、主張は大きく2つです。

元の英語をもう一度そのまま確認すると、書いてあるのはこの1文です:

“using fewer (up to 5), more targeted hashtags rather than many generic ones can improve both your content’s performance and people’s experience on Instagram.”

これを、運用者向けに“誤解なく”もっと明確な言葉に言い換えると、こういう意味です。

「ハッシュタグは“数で網を張るもの”ではなく、

さらに分解すると(何が“改善”されるの?)

1) パフォーマンスが改善する=「合う人に当たりやすくなる」

関連性の高いタグ は、Instagram側に「この投稿は何の話か」を伝えやすい

その結果、興味が近い人に届きやすくなり、保存・視聴継続・反応 が起きやすい

逆に、汎用タグ (広すぎる/誰にでも当てはまる)は、届く先がぼやけやすい

2) 体験が改善する=「見てる側が“関係ない投稿”を掴まされにくい」

“タグの役割”を再定義:

#reels や #explore みたいな汎用タグを、 これまでハッシュタグは、主に以下の目的で使われがちでした。

しかしInstagramは明確に、Explore(発見)に出る助けにならない どころか、 パフォーマンスを下げる可能性がある **と言っています。

つまり「広いタグでズルく取りにいくより、内容に合うタグを少数で」 というのが

この3つに「YES」と言えないタグは外してOKです。

運用者視点で重要な設計転換

運用者視点ではここで重要なのは、タグで“意味”を伝える 設計への転換が必要になる点です。

ハッシュタグは“数で網を張るもの”ではなく、“投稿内容に合う人に届けるためのラベル”。

今後は、ハッシュタグを

投稿の内容を正しく分類する

誰向けの投稿かを明確にする

Instagram側の理解(関連付け)を補助する

ための「補助ラベル」として設計していく必要があります。

5個で足りる?足りない?答えは「足りるように作る」

「5個じゃ絶対足りない」という声は出やすいです。

キャプション本文・音声・画面テキスト・altテキストなど、

ハッシュタグはそもそも「数」で伸びるものではなく、一致精度 の影響が大きい

伸びた投稿を分析すると、「大量タグ」よりも、内容と噛み合ったタグ構成 の方が再現性がある

運用者がやるべきは「タグ数確保」ではなく、5個で“意味が伝わる設計”に磨き直すこと

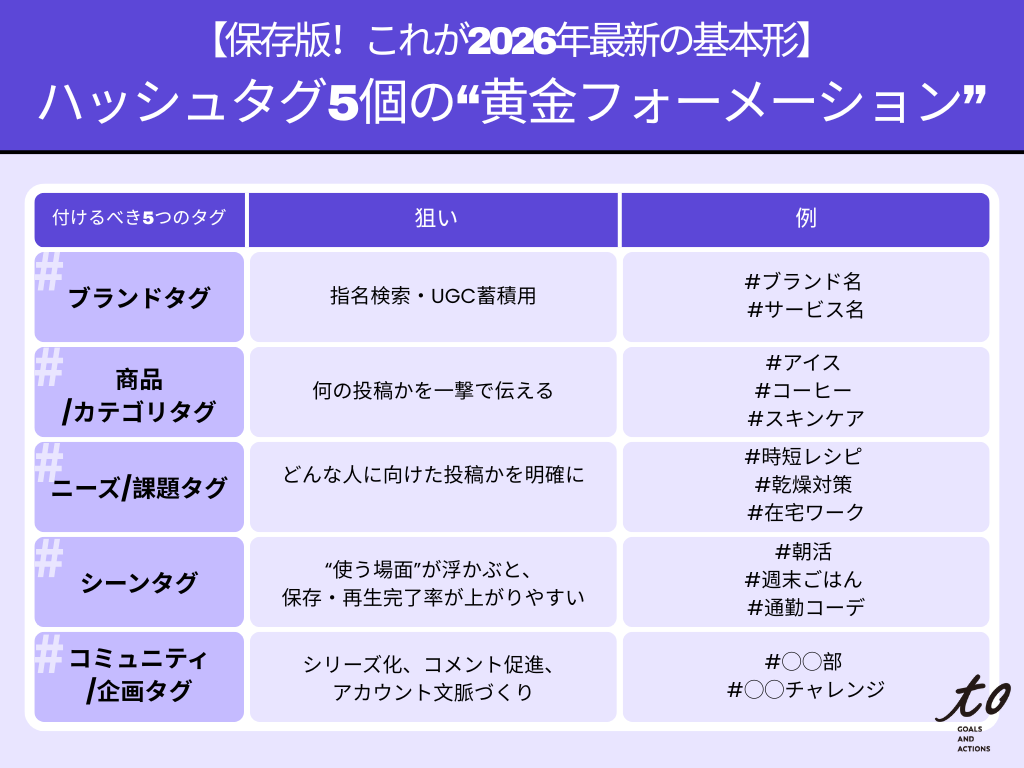

これが基本形:5個の“黄金フォーメーション”

おすすめは、5個を役割で分けることです。

① ブランドタグ(1)

② 商品/カテゴリタグ(1)

③ ニーズ/課題タグ(1)

④ シーンタグ(1)

⑤ コミュニティ/企画タグ(1)

▼この画像を保存して投稿制作の際に見返してみましょう!

重要:「汎用巨大タグで穴埋め」しない 5個しか入れられないなら、なおさら“当てにいく”設計に寄せます。

運用フローとしてテンプレは必須

実務で困るのは「毎回タグを考える工数」問題

タグが5個になると、運用現場はこうなりがちです。

毎回タグを悩んで、制作が遅れる

なんとなくで選び、ブレが出る

チーム内で「どれが正解?」の議論が増える

なので、運用フローとしてはテンプレ化が必須

5個制限に強い運用フロー:タグは「型」から作る

おすすめの進め方は次の通りです。

Step1:投稿カテゴリ別に「タグ雛形」を作る

例:レシピ/商品紹介/HowTo/UGC紹介/告知 など

Step2:変動するのは2つだけにする

毎回変えてOKなのは基本「②商品/カテゴリ」「③ニーズ」くらい。

Step3:月次で“勝ちタグ”を入れ替える

伸びた投稿から共通項を拾い、翌月の雛形に反映。

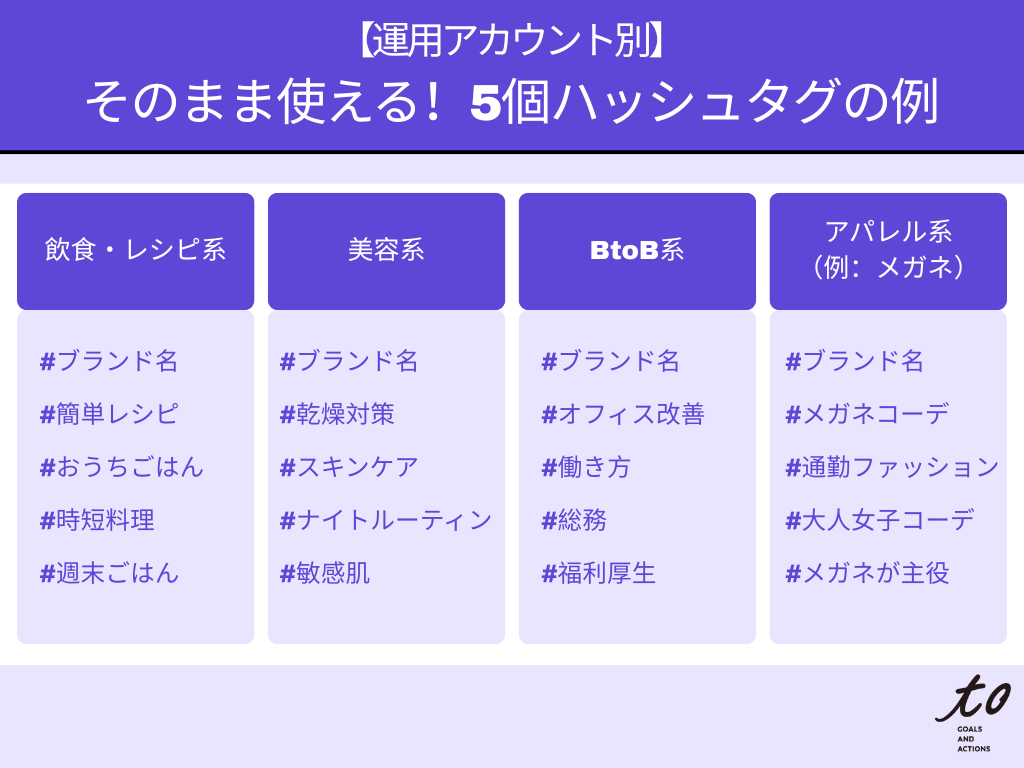

5個ハッシュタグの例(そのまま流用OK)

飲食・レシピ系

#ブランド名

#簡単レシピ

#おうちごはん

#時短料理

#週末ごはん

美容・スキンケア系

#ブランド名

#乾燥対策

#スキンケア

#ナイトルーティン

#敏感肌

オフィス・BtoB系(福利厚生/サービス)

#ブランド名

#オフィス改善

#働き方

#総務

#福利厚生

アパレル系(例:眼鏡)

#ブランド名

#メガネ

#コーデ

#通勤コーデ

#大人カジュアル

※ポイントは「大きすぎるタグを混ぜない」こと。

効果検証はどうする?「タグ経由」だけを見ない

5個になると「タグ流入が減るのでは?」が不安になりますが、

見るべきは、むしろこちらです。

ハッシュタグは単体で魔法を起こすものではなく、

まとめ:ハッシュタグは「量」から「精度」へ。

最後に、今日からのアクションを3つにまとめます。

タグは最大5個前提で「役割分担(黄金フォーメーション)」を作る

投稿カテゴリ別にテンプレ化し、毎回悩まない仕組みにする

勝ちパターンを月次で入れ替え、タグを“運用資産”にする

制限は面倒に見えますが、

ハッシュタグに頼りすぎず、でも捨てずに、精鋭化して味方につける 。これが次の運用の勝ち筋です。

"

["protected"]=>

bool(false)

}

["excerpt"]=>

array(2) {

["rendered"]=>

string(308) "ついに Instagram公式のアカウントから 「キャプションに含められるハッシュタグ数を、段階的に5個までに更新していく」 という趣旨の案内が投稿されました。 本記事では、この変更を「単なる制限」ではなく、 発見・関連

"

["protected"]=>

bool(false)

}

["author"]=>

int(11)

["featured_media"]=>

int(4598)

["comment_status"]=>

string(4) "open"

["ping_status"]=>

string(4) "open"

["sticky"]=>

bool(false)

["template"]=>

string(0) ""

["format"]=>

string(8) "standard"

["meta"]=>

array(2) {

["om_disable_all_campaigns"]=>

bool(false)

["_mi_skip_tracking"]=>

bool(false)

}

["categories"]=>

array(1) {

[0]=>

int(1)

}

["tags"]=>

array(4) {

[0]=>

int(20)

[1]=>

int(44)

[2]=>

int(137)

[3]=>

int(138)

}

["aioseo_notices"]=>

array(0) {

}

["_links"]=>

array(11) {

["self"]=>

array(1) {

[0]=>

array(1) {

["href"]=>

string(70) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/posts/4550"

}

}

["collection"]=>

array(1) {

[0]=>

array(1) {

["href"]=>

string(65) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/posts"

}

}

["about"]=>

array(1) {

[0]=>

array(1) {

["href"]=>

string(70) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/types/post"

}

}

["author"]=>

array(1) {

[0]=>

array(2) {

["embeddable"]=>

bool(true)

["href"]=>

string(68) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/users/11"

}

}

["replies"]=>

array(1) {

[0]=>

array(2) {

["embeddable"]=>

bool(true)

["href"]=>

string(84) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4550"

}

}

["version-history"]=>

array(1) {

[0]=>

array(2) {

["count"]=>

int(20)

["href"]=>

string(80) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/posts/4550/revisions"

}

}

["predecessor-version"]=>

array(1) {

[0]=>

array(2) {

["id"]=>

int(4597)

["href"]=>

string(85) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/posts/4550/revisions/4597"

}

}

["wp:featuredmedia"]=>

array(1) {

[0]=>

array(2) {

["embeddable"]=>

bool(true)

["href"]=>

string(70) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/media/4598"

}

}

["wp:attachment"]=>

array(1) {

[0]=>

array(1) {

["href"]=>

string(83) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4550"

}

}

["wp:term"]=>

array(2) {

[0]=>

array(3) {

["taxonomy"]=>

string(8) "category"

["embeddable"]=>

bool(true)

["href"]=>

string(86) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4550"

}

[1]=>

array(3) {

["taxonomy"]=>

string(8) "post_tag"

["embeddable"]=>

bool(true)

["href"]=>

string(80) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4550"

}

}

["curies"]=>

array(1) {

[0]=>

array(3) {

["name"]=>

string(2) "wp"

["href"]=>

string(23) "https://api.w.org/{rel}"

["templated"]=>

bool(true)

}

}

}

}

[1]=>

array(25) {

["id"]=>

int(4529)

["date"]=>

string(19) "2025-10-20T19:06:14"

["date_gmt"]=>

string(19) "2025-10-20T10:06:14"

["guid"]=>

array(1) {

["rendered"]=>

string(39) "https://to-inc.co.jp/socialbook/?p=4529"

}

["modified"]=>

string(19) "2025-10-20T19:47:57"

["modified_gmt"]=>

string(19) "2025-10-20T10:47:57"

["slug"]=>

string(180) "%e3%80%90%e9%80%9f%e5%a0%b1%e3%80%91canva%e3%81%8c%e4%b8%96%e7%95%8c%e7%9a%84%e3%81%ab%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e9%9a%9c%e5%ae%b3-aws%e3%81%ae%e5%a4%a7%e8%a6%8f%e6%a8%a1"

["status"]=>

string(7) "publish"

["type"]=>

string(4) "post"

["link"]=>

string(39) "https://to-inc.co.jp/socialbook/?p=4529"

["title"]=>

array(1) {

["rendered"]=>

string(112) "【速報】Canvaが世界的にアクセス障害——AWSの大規模障害が原因か(2025年10月20日)"

}

["content"]=>

array(2) {

["rendered"]=>

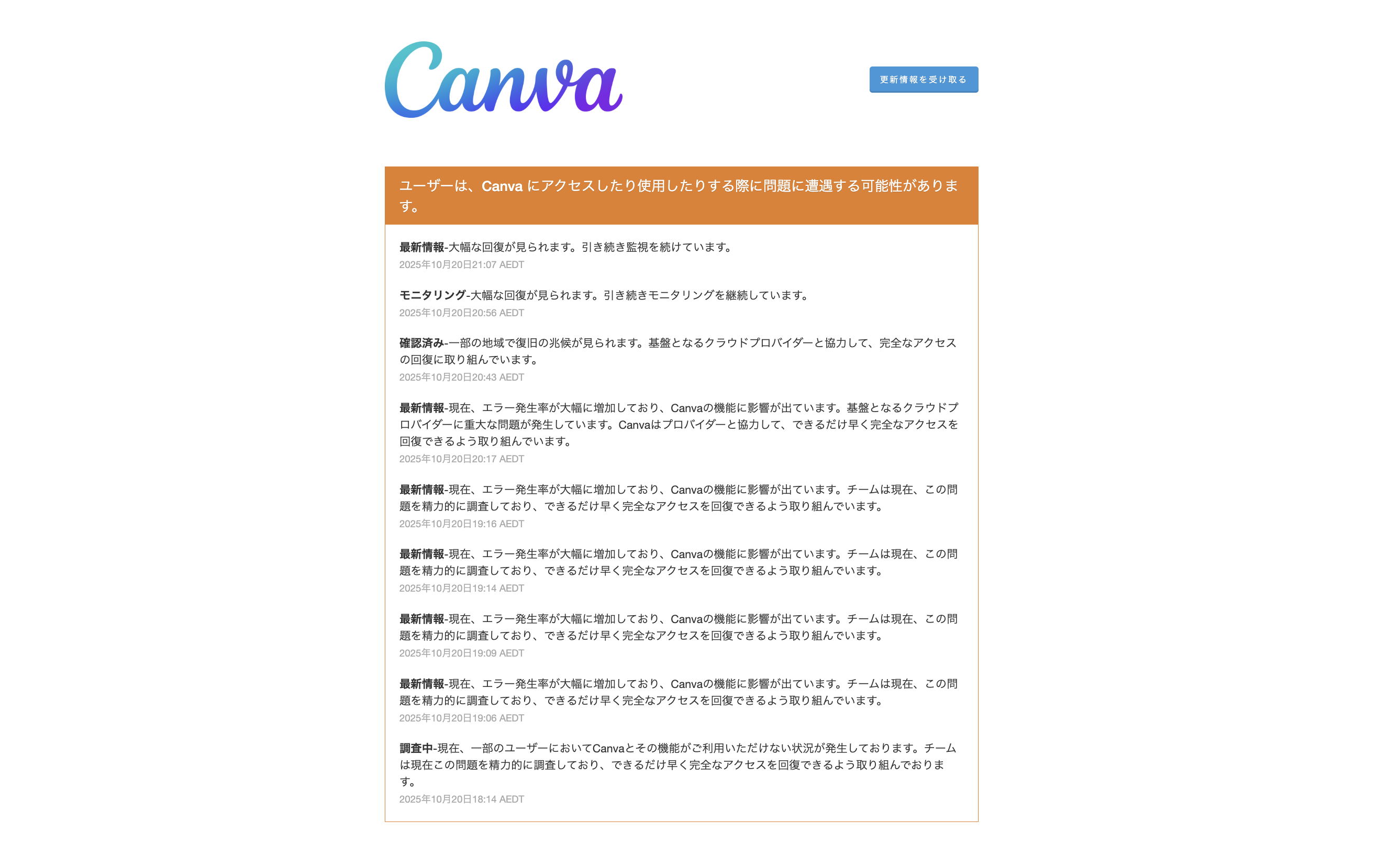

string(15198) "追記:2025/10/20 19:33(JST) 現在、

ページの再読み込みやアプリ/端末の再起動でcanvaのページが復旧した

という報告多数です。 (ただし根本原因はサーバー側のため再発の可能性もあります)

障害の最新状況については、canva公式ページ からご確認いただけます。

要点(30秒で把握したい方はコチラ)

10/20 午前(JST)から Canvaが断続的に利用不可 。公式は**Partial Outage(部分障害)**を掲示。

AWS US-EAST-1の障害 が背景。Snapchat/Roblox/Fortnite/Coinbase/Duolingo/Slack/Zoom などにも影響報告。

症状:ログイン不可/編集・保存・ダウンロード失敗/503/500 。モバイルも一部影響。

Downdetector は報告ピーク1.5万件超 。

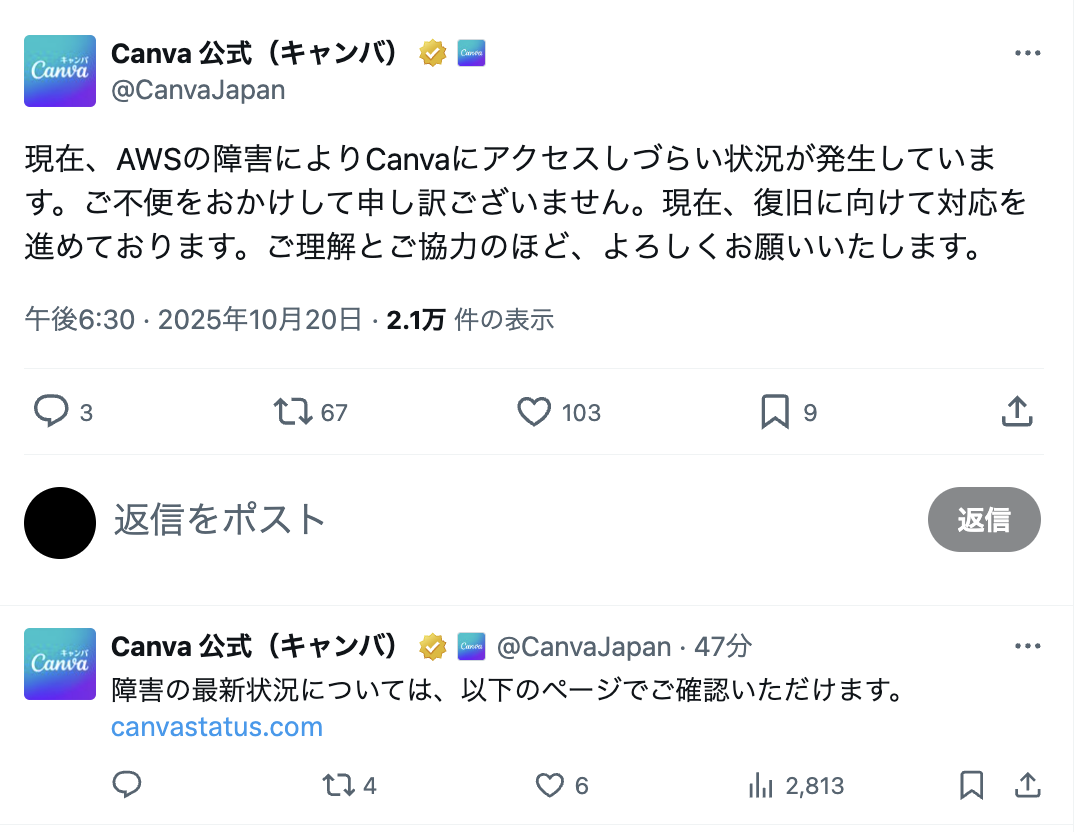

Canva Japanが公式に認める声明 :「AWSの障害によりCanvaにアクセスしづらい状況。復旧に向けて対応中。最新情報は canvastatus.com を参照」と案内。

Canva障害について(※19:45現在 復旧済)

影響範囲とユーザーの声

技術背景(現時点の見立て)

いま取るべき対処(チェックリスト)

1)制作継続の応急処置

直近案件の素材をローカル退避 (フォント・ロゴ・PNG/SVG)。

代替ツール で最低限の差し替え:Adobe Express/Figma/PicMonkey。

テンプレ静止画はPowerPoint/Keynote で文字差し替え。

2)運用・納期の見直し

3)コミュニケーション

4)安全運用

参考:2023年のAWS障害では数時間〜1日程度 で収束した例があるが、最新の公式アナウンス優先 で判断。

タイムライン(JST換算)

時刻

事象

07:14

Canva公式が初報(AEDT 18:14)

午前中

日本含む各地域で障害報告が増加

10:06

公式がエラー率増 を更新(AEDT 19:06)

18:30 Canva JapanがAWS起因・復旧対応中と告知/Status参照を案内

現在

Partial Outage継続、ETA未発表

※実時刻は公式ログに準拠。

よくある質問(FAQ)

Q1. いま使える? 不安定 。ログイン/保存/ダウンロードが失敗しやすい状態。

Q2. 原因は? AWS US-EAST-1の障害 に起因する可能性が高いと各所で報告。

Q3. データは消える? なし 。ただし編集中の整合性ズレ に注意し、複製保存を。

Q4. いつ完全復旧する? 未発表 。保守的に数時間〜半日 を見込み、スケジュール再設計を。

Q5. 何を監視すべき? Canva Status の更新、Downdetector推移 、公式Xの続報。

"

["protected"]=>

bool(false)

}

["excerpt"]=>

array(2) {

["rendered"]=>

string(282) "追記:2025/10/20 19:33(JST) 現在、 ページの再読み込みやアプリ/端末の再起動でcanvaのページが復旧した という報告多数です。(ただし根本原因はサーバー側のため再発の可能性もあります) 障害の最新

"

["protected"]=>

bool(false)

}

["author"]=>

int(11)

["featured_media"]=>

int(4543)

["comment_status"]=>

string(4) "open"

["ping_status"]=>

string(4) "open"

["sticky"]=>

bool(false)

["template"]=>

string(0) ""

["format"]=>

string(8) "standard"

["meta"]=>

array(2) {

["om_disable_all_campaigns"]=>

bool(false)

["_mi_skip_tracking"]=>

bool(false)

}

["categories"]=>

array(1) {

[0]=>

int(1)

}

["tags"]=>

array(0) {

}

["aioseo_notices"]=>

array(0) {

}

["_links"]=>

array(11) {

["self"]=>

array(1) {

[0]=>

array(1) {

["href"]=>

string(70) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/posts/4529"

}

}

["collection"]=>

array(1) {

[0]=>

array(1) {

["href"]=>

string(65) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/posts"

}

}

["about"]=>

array(1) {

[0]=>

array(1) {

["href"]=>

string(70) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/types/post"

}

}

["author"]=>

array(1) {

[0]=>

array(2) {

["embeddable"]=>

bool(true)

["href"]=>

string(68) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/users/11"

}

}

["replies"]=>

array(1) {

[0]=>

array(2) {

["embeddable"]=>

bool(true)

["href"]=>

string(84) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4529"

}

}

["version-history"]=>

array(1) {

[0]=>

array(2) {

["count"]=>

int(10)

["href"]=>

string(80) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/posts/4529/revisions"

}

}

["predecessor-version"]=>

array(1) {

[0]=>

array(2) {

["id"]=>

int(4546)

["href"]=>

string(85) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/posts/4529/revisions/4546"

}

}

["wp:featuredmedia"]=>

array(1) {

[0]=>

array(2) {

["embeddable"]=>

bool(true)

["href"]=>

string(70) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/media/4543"

}

}

["wp:attachment"]=>

array(1) {

[0]=>

array(1) {

["href"]=>

string(83) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4529"

}

}

["wp:term"]=>

array(2) {

[0]=>

array(3) {

["taxonomy"]=>

string(8) "category"

["embeddable"]=>

bool(true)

["href"]=>

string(86) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4529"

}

[1]=>

array(3) {

["taxonomy"]=>

string(8) "post_tag"

["embeddable"]=>

bool(true)

["href"]=>

string(80) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4529"

}

}

["curies"]=>

array(1) {

[0]=>

array(3) {

["name"]=>

string(2) "wp"

["href"]=>

string(23) "https://api.w.org/{rel}"

["templated"]=>

bool(true)

}

}

}

}

[2]=>

array(25) {

["id"]=>

int(4480)

["date"]=>

string(19) "2025-08-12T13:22:24"

["date_gmt"]=>

string(19) "2025-08-12T04:22:24"

["guid"]=>

array(1) {

["rendered"]=>

string(39) "https://to-inc.co.jp/socialbook/?p=4480"

}

["modified"]=>

string(19) "2025-09-08T12:53:58"

["modified_gmt"]=>

string(19) "2025-09-08T03:53:58"

["slug"]=>

string(4) "4480"

["status"]=>

string(7) "publish"

["type"]=>

string(4) "post"

["link"]=>

string(39) "https://to-inc.co.jp/socialbook/?p=4480"

["title"]=>

array(1) {

["rendered"]=>

string(113) "ChatGPT経験者が知っておくべき「Grok」徹底解説|機能・料金・違いを企業向けに解説"

}

["content"]=>

array(2) {

["rendered"]=>

string(28835) "AIチャットサービスはここ数年で急速に進化し、業務や日常生活での活用が一般的になってきました。なかでも、世界的に利用されているのがOpenAIの「ChatGPT」と、イーロン・マスク氏率いるxAIが開発した 「Grok」です。

Chat-GPTと比べ、後発である「Grok(グロック)」 は、「名前は聞いたことがあるけど、実際何ができるのか分からない」という声も少なくありません。

両者とも文章生成や質問応答に優れたAIですが、「何が得意で、どこが違うのか」がわからないという声も多く聞かれます。

Grockとは?

概要

Grokは、X(旧Twitter)を運営するイーロン・マスク氏が設立したxAI社が開発した対話型AI です。特にXを中心としたリアルタイム情報への強さと、Grokは、一度にたくさんの情報や長い文章を理解して会話できるのが特徴です。

特徴

ChatGPTが「幅広い用途と安定した精度」に定評がある一方、GrokはSNS連携や最新トレンドの把握に特化した機能を持っています。Xの投稿データと統合されているため、今まさに話題になっているニュースや反応 を収集・分析できるのは大きな武器です。

活用例

例えば、Grokに「今Xで話題の業界ニュースは?」と尋ねると、リアルタイムの投稿データや反応を基にまとめた回答が返ってきます。また、最新モデル「Grok 4」では最大Grokは一度にとても長い文章や大量の情報を扱えるため、企業の長いレポートや複数の資料をまとめて読み込み、分析するのにも適しています。

つまりGrokは、SNS時代のスピード感と大容量処理を求める企業 にとって有力な選択肢になり得る存在です。

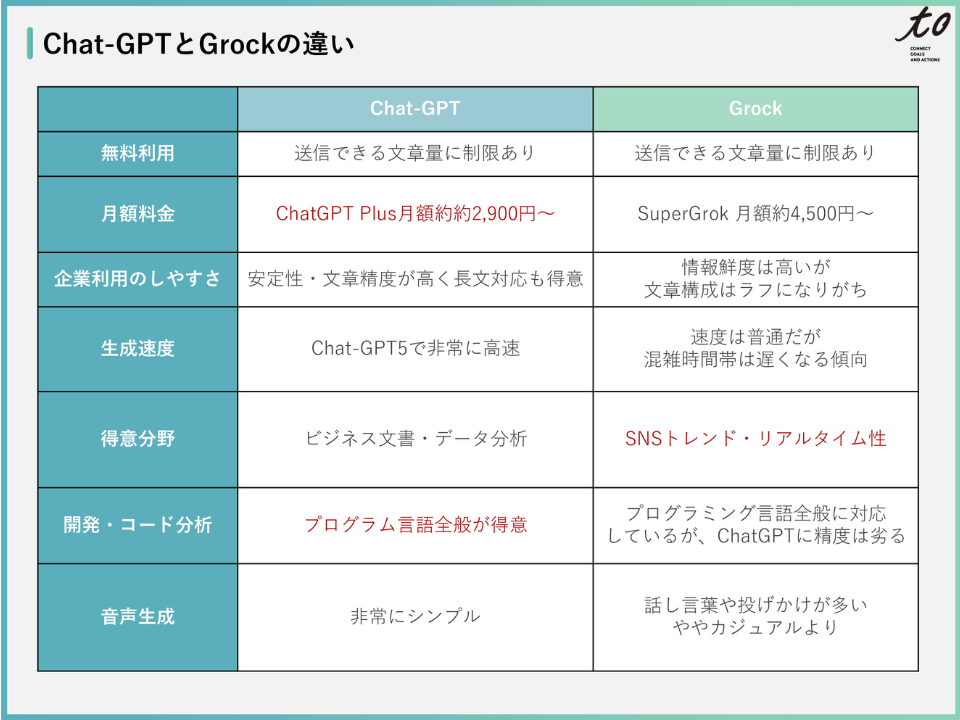

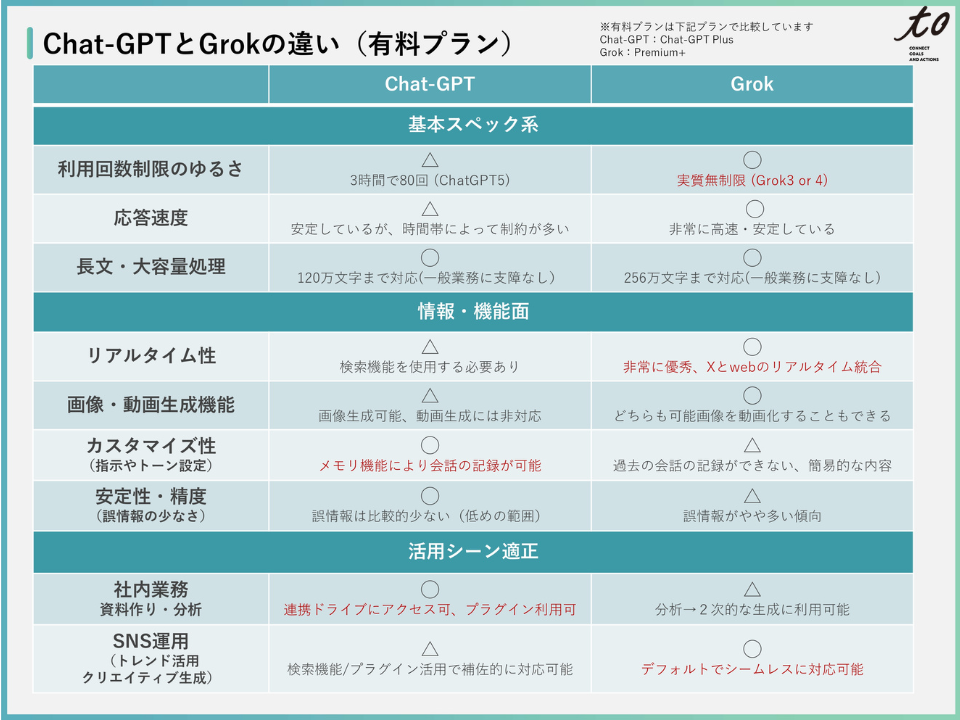

ChatGPTとGrokの違いは?様々な視点から徹底比較

基本的な違い

両者は同じ「生成AI」ですが、無料利用条件、料金、機能、文章処理能力、応答傾向 が大きく異なります。

無料プランと制限

ChatGPT の無料版では、最新モデル「GPT-5」を使えますが、5時間ごとに10回までしか質問できません。より高度な推論をする特別モデルは、1日に1回だけ利用できます。混み合う時間帯はさらに制限が厳しくなります。Grok の無料版も回数制限があります。文章のやり取りは2時間で最大10回まで、画像生成も同じく2時間で10回まで。画像解析は1日3回までと、かなり厳しめです。現在は期間限定で無料開放されていますが、終了時期は明言されていません。

短期間で多く試したいならChatGPTの方が余裕あり

画像生成や解析を頻繁に試すならGrokは制限に注意

有料プラン

無料利用で物足りなさを感じたら、有料プランの検討が必要です。

ChatGPTの有料プラン は、主に3つ。

Plusプラン(月20ドル) :やり取りの回数が大幅に増え、応答速度も速くなります。Proプラン(月200ドル) :回数無制限、非常に長い文章や大量データも一度に処理可能。法人・教育向けプラン :セキュリティや管理機能が充実し、チーム利用に最適。

Grokの有料プラン は、X(旧Twitter)のサブスクリプションと連動。

X Premium(月8〜10ドル) :青い認証バッジ(Blueバッジ)、長文投稿、投稿・返信の優先表示、収益化対応などX Premium+(月40ドル):広告の完全非表示、Grok AIの利用(上限向上)、返信ブースト(返信がより目立つ)、さらに優先表示の強化SuperGrok(月30ドル) :長文対応、高度分析、構造化出力などが可能。SuperGrok Heavy(月300ドル) :動画生成や新機能の早期アクセス、利用上限の大幅引き上げ。

低価格で試すならGrokのX Premiumがお手頃

入力・出力の文章量

ChatGPT の無料プランでは、モデルごとにやり取り回数の上限があります。Plusプランでは3時間に約80回のやり取りが可能。Proプランになると、数百ページに及ぶ長文や大規模な資料も一度に扱えるため、長時間のプロジェクトや詳細な分析に向いています。Grok は無料やX Premiumでは上限の詳細は非公開ですが、SuperGrok以上になるとChatGPT Pro同様、非常に長い文章や大量のやり取りが可能になります。

短いやり取り中心ならどちらも問題なし

長文や複雑なプロジェクトは上位プランが必須

生成速度

ChatGPT :安定かつ高速(特に5モデル)、Enterpriseはさらに優先処理Grok :高速だが、Xプラットフォーム経由では時間帯により遅延あり

機能の詳細と特徴

ChatGPT

Deep Research Agent カスタム指示(Custom Instructions)

Grok X(旧Twitter)との統合を最大の武器に、SNS時代に特化した機能を多数搭載しています。

DeepSearch Thinkモード Grok Imagine(画像・動画生成) 会話・翻訳・高度推論

違いまとめ

こうして見ると、ChatGPTは「汎用性と安定感」、Grokは「リアルタイム性と大容量処理」に強みを持つことがわかります。

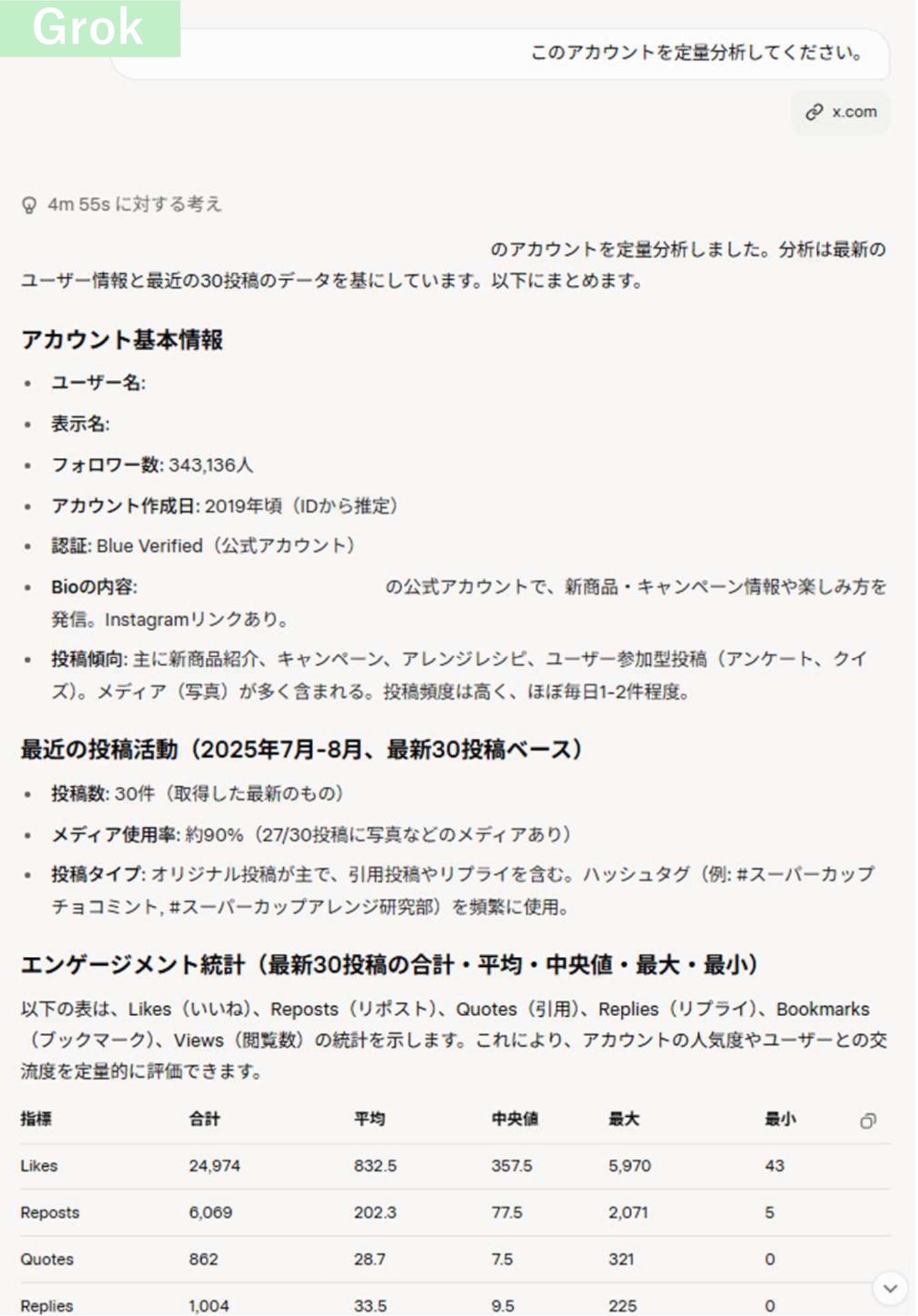

SNS運用担当者向けおすすめ活用術

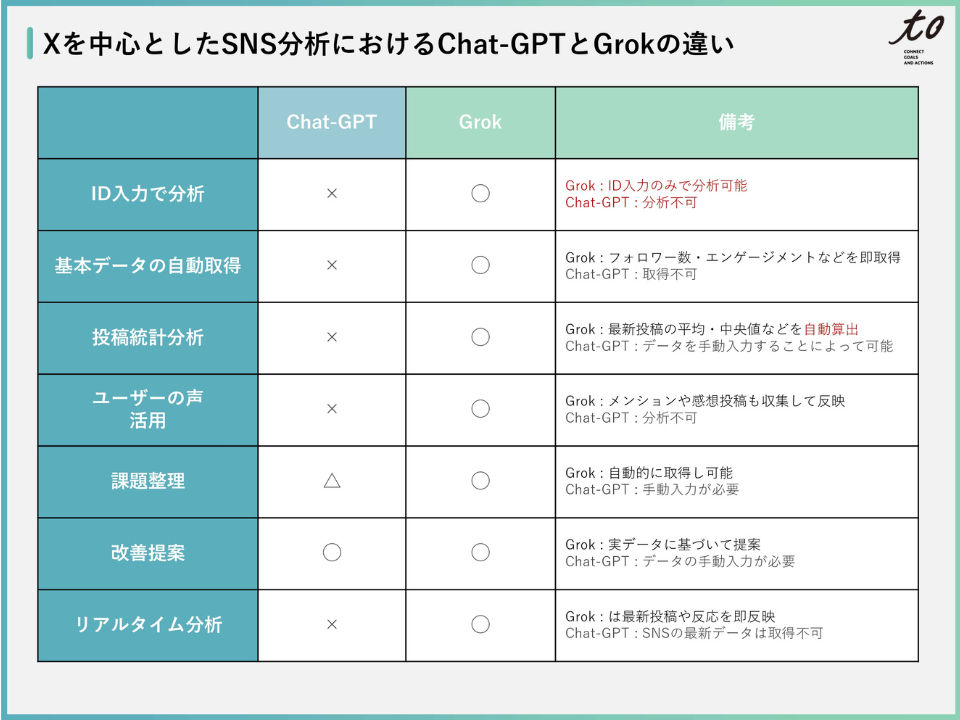

実際に企業目線で両サービスを利用してみると、大きな違いとして浮かび上がるのが SNSアカウントの分析可否 です。

ChatGPTの弱点

Grokの強み

フォロワー数や成長傾向

投稿頻度とコンテンツタイプの割合

新商品告知ごとの反応数とエンゲージメント率

競合アカウントとの比較

改善提案(UGC活用、コメント返信強化など)

このように、実際のアカウントデータに基づいた数値を交えた分析を自動で返してくれる のはChatGPTにはない機能です。SNS運用やキャンペーン効果測定を行う企業担当者にとって、極めて実務的な価値を持つ差別化ポイントと言えるでしょう。

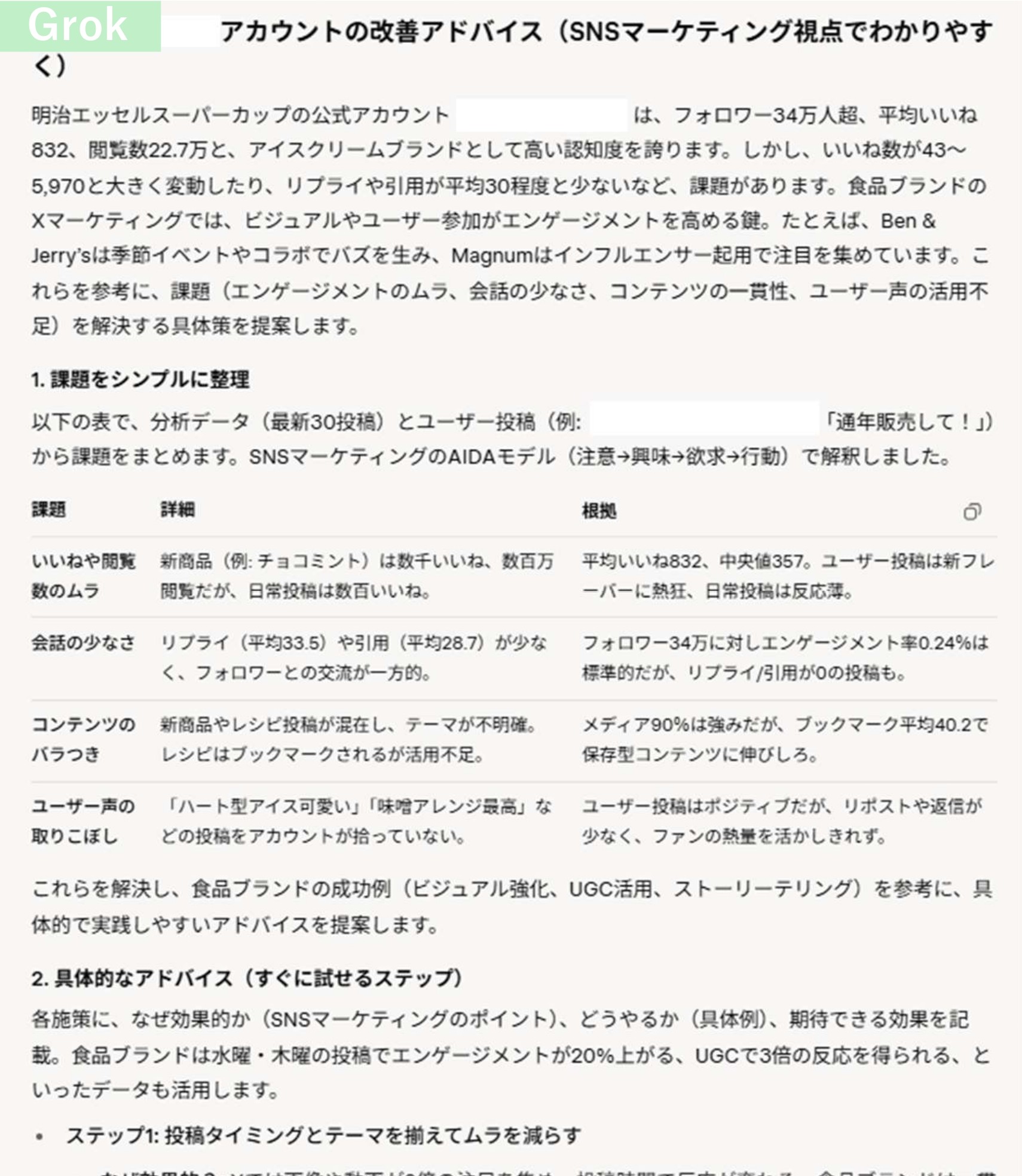

実際にGrokを活用したアカウント分析は下記のようになります。

アカウントの基本データを収集

最新30投稿の統計分析

エンゲージメントの内訳分析

コンテンツの一貫性・偏りを指摘

ユーザーの声を収集して反映

改善点をカテゴリごとに整理

具体的なアクション提案を提示

まで、簡単なプロントに対してかなり詳細に情報を提示してくれます。

定量データの抽出・整理

投稿パフォーマンスのばらつき分析

インタラクションの深さ評価

コンテンツ特性の診断

ユーザー声の収集・反映

マーケティングフレームワークを活用した再解釈

参考ブランドの成功事例を活用

実行スケジュールの提示

など、実際のマーケティングに関する情報を自動的に検索し、今回の質問内容に落とし込んで解説・提案してくれます。

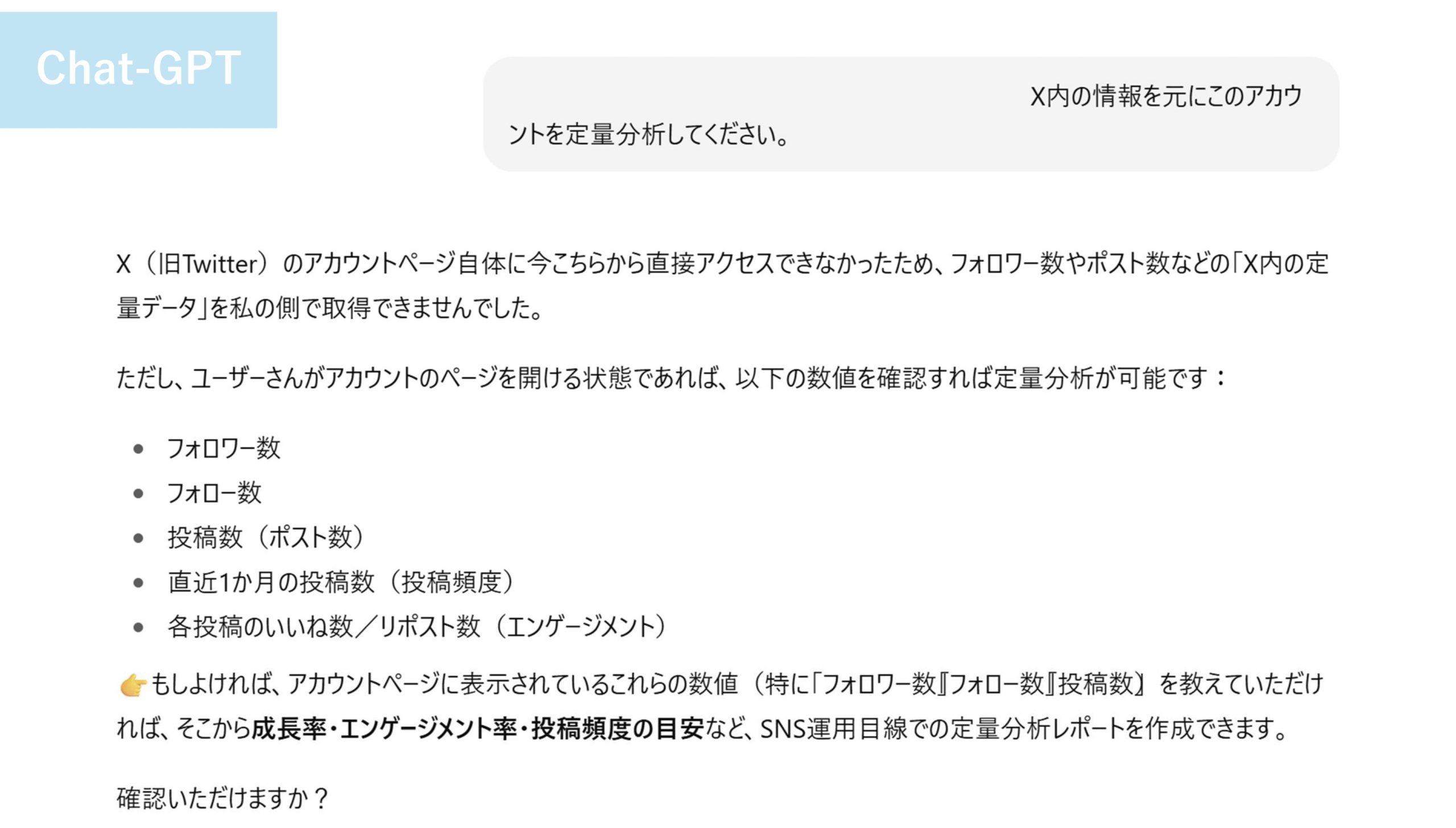

一方ChatGPTに同様にプロンプトを送ってみると・・・

画像のように表示され、直接的な分析はできないという結果になります。

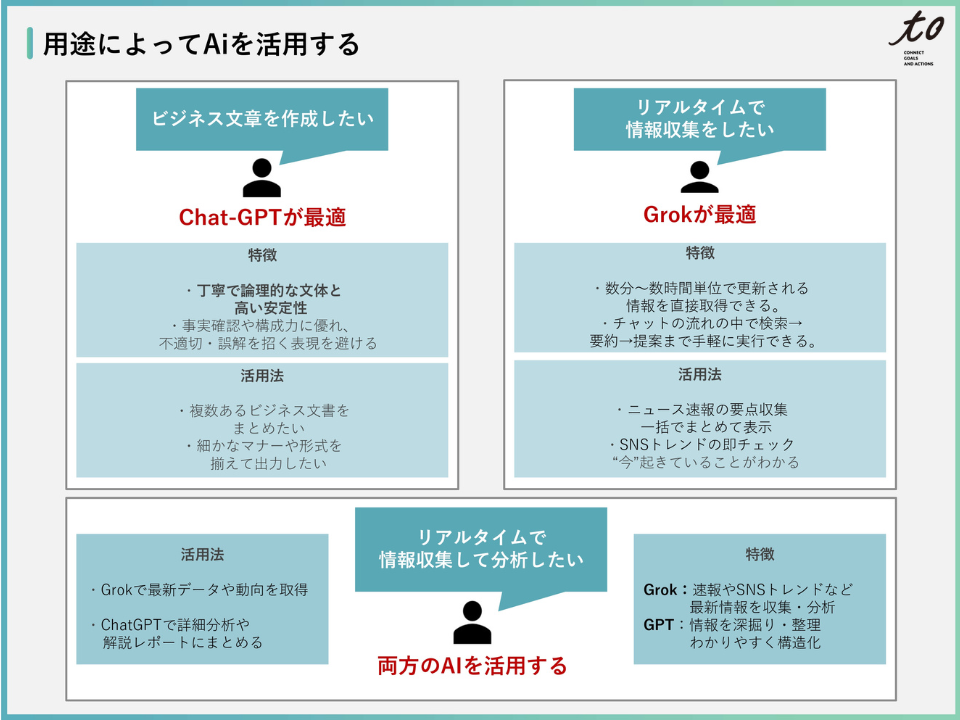

企業が選ぶ際のポイント

企業が選ぶ際は「どちらか一方」ではなく、業務内容に応じた使い分けが現実的です。

活用法

ChatGPTの得意を活かした活用例 社内資料や報告書の作成・要約Grokの活用例 X(旧Twitter)を活用したリアルタイム発信

まとめ

ChatGPTとGrokは同じAIチャットサービスでありながら、得意分野や活用シーンが大きく異なります。

安全で緻密なアウトプットが必要な場面ではChatGPTを、速報性やクリエイティブ性が求められる場面ではGrokを活用することで、生産性と発信力の両方を最大化できます。

"

["protected"]=>

bool(false)

}

["excerpt"]=>

array(2) {

["rendered"]=>

string(294) "AIチャットサービスはここ数年で急速に進化し、業務や日常生活での活用が一般的になってきました。なかでも、世界的に利用されているのがOpenAIの「ChatGPT」と、イーロン・マスク氏率いるxAIが開発した「Grok」で

"

["protected"]=>

bool(false)

}

["author"]=>

int(17)

["featured_media"]=>

int(4514)

["comment_status"]=>

string(4) "open"

["ping_status"]=>

string(4) "open"

["sticky"]=>

bool(false)

["template"]=>

string(0) ""

["format"]=>

string(8) "standard"

["meta"]=>

array(2) {

["om_disable_all_campaigns"]=>

bool(false)

["_mi_skip_tracking"]=>

bool(false)

}

["categories"]=>

array(1) {

[0]=>

int(1)

}

["tags"]=>

array(0) {

}

["aioseo_notices"]=>

array(0) {

}

["_links"]=>

array(11) {

["self"]=>

array(1) {

[0]=>

array(1) {

["href"]=>

string(70) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/posts/4480"

}

}

["collection"]=>

array(1) {

[0]=>

array(1) {

["href"]=>

string(65) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/posts"

}

}

["about"]=>

array(1) {

[0]=>

array(1) {

["href"]=>

string(70) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/types/post"

}

}

["author"]=>

array(1) {

[0]=>

array(2) {

["embeddable"]=>

bool(true)

["href"]=>

string(68) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/users/17"

}

}

["replies"]=>

array(1) {

[0]=>

array(2) {

["embeddable"]=>

bool(true)

["href"]=>

string(84) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4480"

}

}

["version-history"]=>

array(1) {

[0]=>

array(2) {

["count"]=>

int(23)

["href"]=>

string(80) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/posts/4480/revisions"

}

}

["predecessor-version"]=>

array(1) {

[0]=>

array(2) {

["id"]=>

int(4520)

["href"]=>

string(85) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/posts/4480/revisions/4520"

}

}

["wp:featuredmedia"]=>

array(1) {

[0]=>

array(2) {

["embeddable"]=>

bool(true)

["href"]=>

string(70) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/media/4514"

}

}

["wp:attachment"]=>

array(1) {

[0]=>

array(1) {

["href"]=>

string(83) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4480"

}

}

["wp:term"]=>

array(2) {

[0]=>

array(3) {

["taxonomy"]=>

string(8) "category"

["embeddable"]=>

bool(true)

["href"]=>

string(86) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4480"

}

[1]=>

array(3) {

["taxonomy"]=>

string(8) "post_tag"

["embeddable"]=>

bool(true)

["href"]=>

string(80) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4480"

}

}

["curies"]=>

array(1) {

[0]=>

array(3) {

["name"]=>

string(2) "wp"

["href"]=>

string(23) "https://api.w.org/{rel}"

["templated"]=>

bool(true)

}

}

}

}

[3]=>

array(25) {

["id"]=>

int(4453)

["date"]=>

string(19) "2025-07-07T13:34:45"

["date_gmt"]=>

string(19) "2025-07-07T04:34:45"

["guid"]=>

array(1) {

["rendered"]=>

string(39) "https://to-inc.co.jp/socialbook/?p=4453"

}

["modified"]=>

string(19) "2025-07-07T15:01:06"

["modified_gmt"]=>

string(19) "2025-07-07T06:01:06"

["slug"]=>

string(199) "%e3%80%90%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%88%e4%be%8b%e4%bb%98%e3%81%8d%e3%80%91sns%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%aechatgpt%e6%b4%bb%e7%94%a8"

["status"]=>

string(7) "publish"

["type"]=>

string(4) "post"

["link"]=>

string(39) "https://to-inc.co.jp/socialbook/?p=4453"

["title"]=>

array(1) {

["rendered"]=>

string(139) "【プロンプト例付き】SNSマーケターのためのChatGPT活用入門|ネタ出し・構成・言い換えにすぐ使える!"

}

["content"]=>

array(2) {

["rendered"]=>

string(11573) "そのお悩み、ChatGPTが助けてくれるかも?

SNSマーケターのための「ChatGPT」活用入門

― 「切り口に困った時」の最強パートナーを味方にしよう ―

「この商品、毎月何案も投稿考えるの、そろそろ限界…」

そんな“ネタ切れ”や“言語化疲れ” 、SNS運用ではよくあること。その壁を一緒に超えてくれるパートナー がいます。ChatGPT 。

この記事では、SNS運用に携わるマーケターが、明日から実務に使える「ChatGPTプロンプト」 とともに、

「まだちゃんと使ってない」 という人こそ、今日から“話しかけ方”ひとつで変わる体験 をしてみてください。魔法のプロンプト を詰め込みました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

✨ 【ChatGPT関連記事はこちらもチェック】

▶️ SNSマーケターの作業効率アップ(概要・機能の紹介)

▶️ PHP実装方法(API利用のPHP・実装方法)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

01|SNSマーケターがChatGPTを使うメリットとは?

SNS運用では、ネタ出し・投稿文作成・構成案の調整など、膨大な“非公開の作業”が日々発生します。

そこで活躍するのがChatGPTです。

ChatGPTは“アイデアを一緒に考えてくれる相棒” であり、うまく使えば「自分がディレクター、ChatGPTが作業スタッフ」のような役割分担が可能になります。

投稿アイデアを10本出すところから始めたいとき トンマナが合わない原稿を言い直したいとき いろんな視点から広げてほしいとき) 逆に「1つの方向性」で多バリエーションを作りたいとき

こうしたニーズに応える“聞き方(=プロンプト)”のコツ があるんです。

02|まずは「あなたは〇〇です」と伝えてみよう

ChatGPTに相談するとき、最初に「あなたは〇〇です」と役割を伝えてみる のが、ちょっとしたコツです。

あなたはSNSの投稿をよく考える人です。以下の内容で文章を作ってください。

このように、ChatGPTに「どんな立場で答えてほしいか」を伝えておくと、イメージに近い返答が返ってきやすくなります 。

「広報っぽくしてほしい」「デザイナーの目線で考えてほしい」など、視点を先に伝えるだけで、やり取りがぐっとスムーズになる ので、最初のひとこととしておすすめです。

03|覚えておきたい「魔法の聞き方」

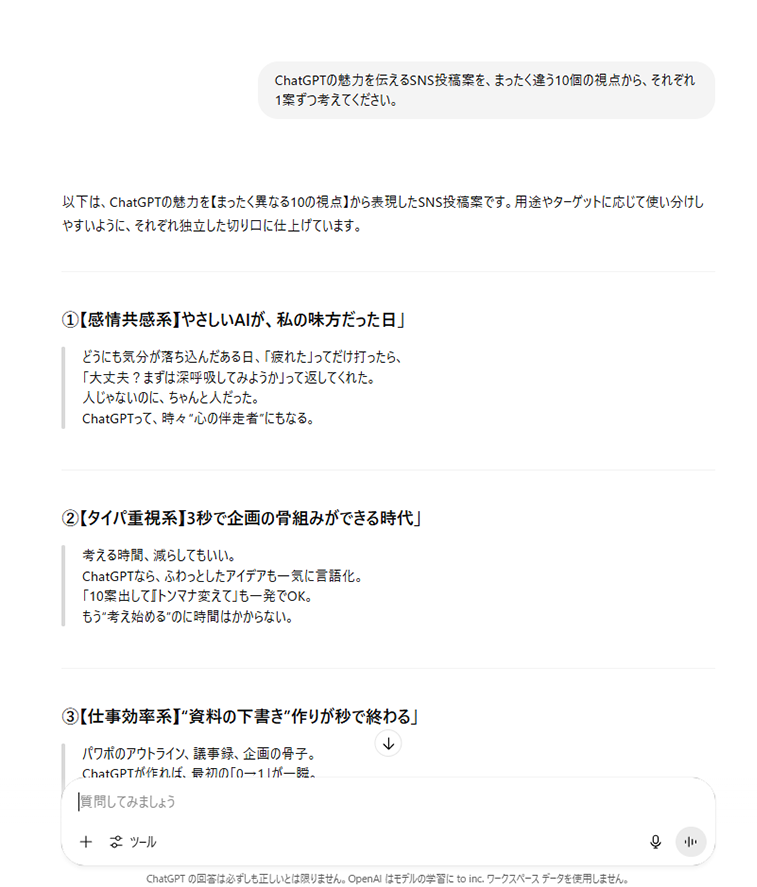

■ 視点を変えたいとき:「10個のまったく違う案」を出す

「この商品で何パターンも投稿案が欲しいけど、全部似た感じになってしまう…」“あえて違う切り口で考えて” と伝えてみましょう。

[そのまま使えるプロンプト例]

この商品の魅力を伝えるSNS投稿案を、まったく違う10個の視点から、それぞれ1案ずつ考えてください。

■ 同じ方向性でバリエーションが欲しいとき:「少しずつニュアンスを変えて」

「この方向性は良いから、あとは微調整案を出したい」ときは、こう聞いてみましょう。

[そのまま使えるプロンプト例]

このSNS投稿案をベースに、同じ方向性で“少しずつ”ニュアンスや言葉選び、構成を変えた10案を作ってください。04|そのまま使えるプロンプト例5選

01|「◯◯な視点で案を出して」

この商品の魅力を“Z世代の視点”で伝えるSNS投稿案を3つ考えてください。

02|「流行トーンに変えて」

この投稿案を、2025年上半期にバズっているSNS言語(ネットミーム・若者言葉)に寄せて言い換えてください。

03|「季節・シーンを絞って」

この商品のSNS投稿案を、“9月の残暑で疲れた日に飲みたいとき”というシーンに絞って3つ出してください。

04|「共感されやすい形に」

この案を“共感されやすい言葉や構成”に調整して、SNSで伸びやすい形にしてください。

05|「自分で続きを書きやすい形に」

冒頭の共感パートだけを5つ出してください。そこから投稿文の続きが書きやすいようにしてください。

05|ひらめいたら即メモ ChatGPTに話しかけるだけでOK

SNSのアイデアがポンと浮かんでも、書き留めないと忘れてしまいがち。

たとえば

このワードをもとに、SNS投稿に育てて。

そう伝えるだけでも、肉付けや言い換え、導入文の補助まで出してくれます。 1人で悩むより、“ChatGPTにメモを渡して育ててもらう”くらいの感覚でOKです。

06|ChatGPTに伝えるべき「3つの情報」とは?

1. 目的(何に使うのか)

2. 対象(誰に届けるか)

3. 雰囲気(どんなトーンで書いてほしいか)

07|よくあるNG依頼と、その直し方

❌「SNSっぽい文章にして」

❌「この案、いい感じに調整して」

❌「これ、もっと伝わるようにして」

08|まとめ:ChatGPTを“手が動く相棒”にするために

ChatGPTは、ただの検索ツールではなく、「思考の壁打ち相手」かつ「作業を代わってくれる相棒」 です。

たとえば、この記事中の「10個の違う視点から案を出して」 のプロンプトから試してみてください。

ChatGPTは、あなたが“言葉を持って接した分だけ”応えてくれる パートナーです。

"

["protected"]=>

bool(false)

}

["excerpt"]=>

array(2) {

["rendered"]=>

string(292) "そのお悩み、ChatGPTが助けてくれるかも? SNSマーケターのための「ChatGPT」活用入門 ― 「切り口に困った時」の最強パートナーを味方にしよう ― 「この商品、毎月何案も投稿考えるの、そろそろ限界…」 「雰囲

"

["protected"]=>

bool(false)

}

["author"]=>

int(18)

["featured_media"]=>

int(4470)

["comment_status"]=>

string(4) "open"

["ping_status"]=>

string(4) "open"

["sticky"]=>

bool(false)

["template"]=>

string(0) ""

["format"]=>

string(8) "standard"

["meta"]=>

array(2) {

["om_disable_all_campaigns"]=>

bool(false)

["_mi_skip_tracking"]=>

bool(false)

}

["categories"]=>

array(1) {

[0]=>

int(1)

}

["tags"]=>

array(0) {

}

["aioseo_notices"]=>

array(0) {

}

["_links"]=>

array(11) {

["self"]=>

array(1) {

[0]=>

array(1) {

["href"]=>

string(70) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/posts/4453"

}

}

["collection"]=>

array(1) {

[0]=>

array(1) {

["href"]=>

string(65) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/posts"

}

}

["about"]=>

array(1) {

[0]=>

array(1) {

["href"]=>

string(70) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/types/post"

}

}

["author"]=>

array(1) {

[0]=>

array(2) {

["embeddable"]=>

bool(true)

["href"]=>

string(68) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/users/18"

}

}

["replies"]=>

array(1) {

[0]=>

array(2) {

["embeddable"]=>

bool(true)

["href"]=>

string(84) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4453"

}

}

["version-history"]=>

array(1) {

[0]=>

array(2) {

["count"]=>

int(18)

["href"]=>

string(80) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/posts/4453/revisions"

}

}

["predecessor-version"]=>

array(1) {

[0]=>

array(2) {

["id"]=>

int(4477)

["href"]=>

string(85) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/posts/4453/revisions/4477"

}

}

["wp:featuredmedia"]=>

array(1) {

[0]=>

array(2) {

["embeddable"]=>

bool(true)

["href"]=>

string(70) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/media/4470"

}

}

["wp:attachment"]=>

array(1) {

[0]=>

array(1) {

["href"]=>

string(83) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4453"

}

}

["wp:term"]=>

array(2) {

[0]=>

array(3) {

["taxonomy"]=>

string(8) "category"

["embeddable"]=>

bool(true)

["href"]=>

string(86) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4453"

}

[1]=>

array(3) {

["taxonomy"]=>

string(8) "post_tag"

["embeddable"]=>

bool(true)

["href"]=>

string(80) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4453"

}

}

["curies"]=>

array(1) {

[0]=>

array(3) {

["name"]=>

string(2) "wp"

["href"]=>

string(23) "https://api.w.org/{rel}"

["templated"]=>

bool(true)

}

}

}

}

[4]=>

array(25) {

["id"]=>

int(4406)

["date"]=>

string(19) "2025-07-01T18:58:10"

["date_gmt"]=>

string(19) "2025-07-01T09:58:10"

["guid"]=>

array(1) {

["rendered"]=>

string(39) "https://to-inc.co.jp/socialbook/?p=4406"

}

["modified"]=>

string(19) "2025-07-02T13:41:19"

["modified_gmt"]=>

string(19) "2025-07-02T04:41:19"

["slug"]=>

string(195) "%e3%80%90edits%e5%a4%a7%e5%9e%8b%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%87%e3%83%bc%e3%83%88%e3%80%91-%e3%82%af%e3%83%aa%e3%82%a8%e3%82%a4%e3%82%bf%e3%83%bc%e5%be%85%e6%9c%9b%e3%81%ae%e3%82%ad%e3%83%bc"

["status"]=>

string(7) "publish"

["type"]=>

string(4) "post"

["link"]=>

string(39) "https://to-inc.co.jp/socialbook/?p=4406"

["title"]=>

array(1) {

["rendered"]=>

string(154) "【Edits大型アップデート】 クリエイター待望のキーフレーム機能が登場!音声・テキスト・Ideasも進化(2025年6月)"

}

["content"]=>

array(2) {

["rendered"]=>

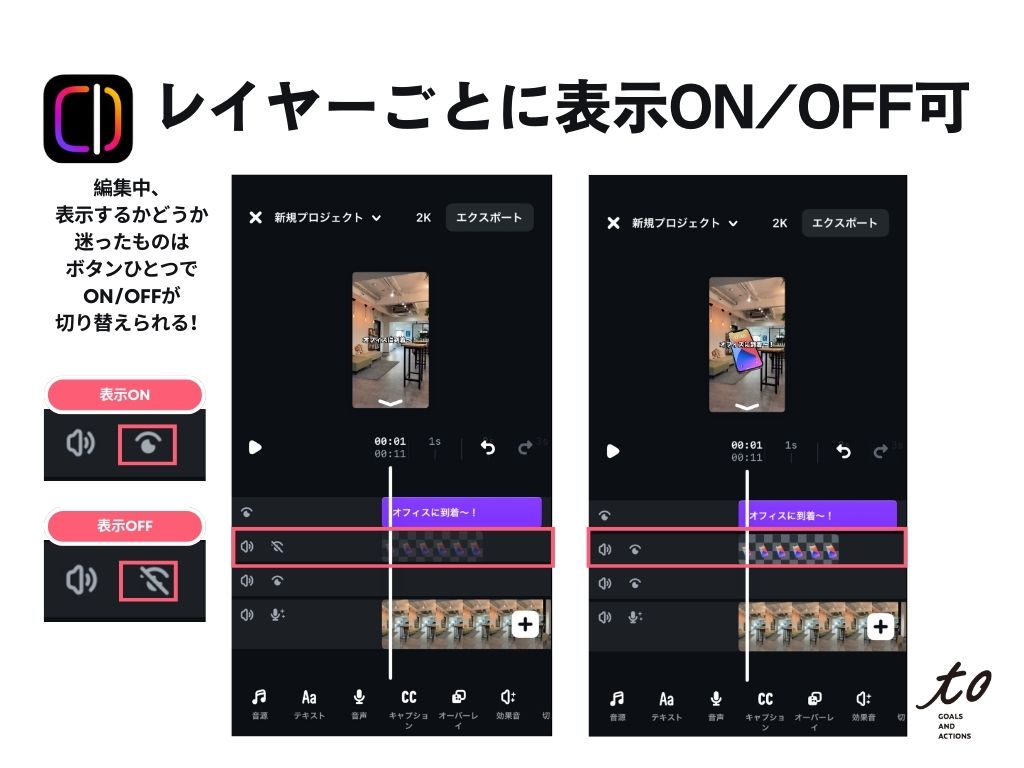

string(6470) "【Edits大型アップデート】

クリエイターの声から生まれた新機能が、ついにEditsに集結。

この記事では、2025年6月に発表されたEdits最新アップデートの内容を、スクリーンショット付きでわかりやすくご紹介 します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

✨ 【Edits関連記事はこちらもチェック】

▶️ Instagram運用企業向け完全ガイド(概要・分析機能の紹介)

▶️ SNS運用会社が本気レビュー!(実際に使った感想・改善ポイント)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

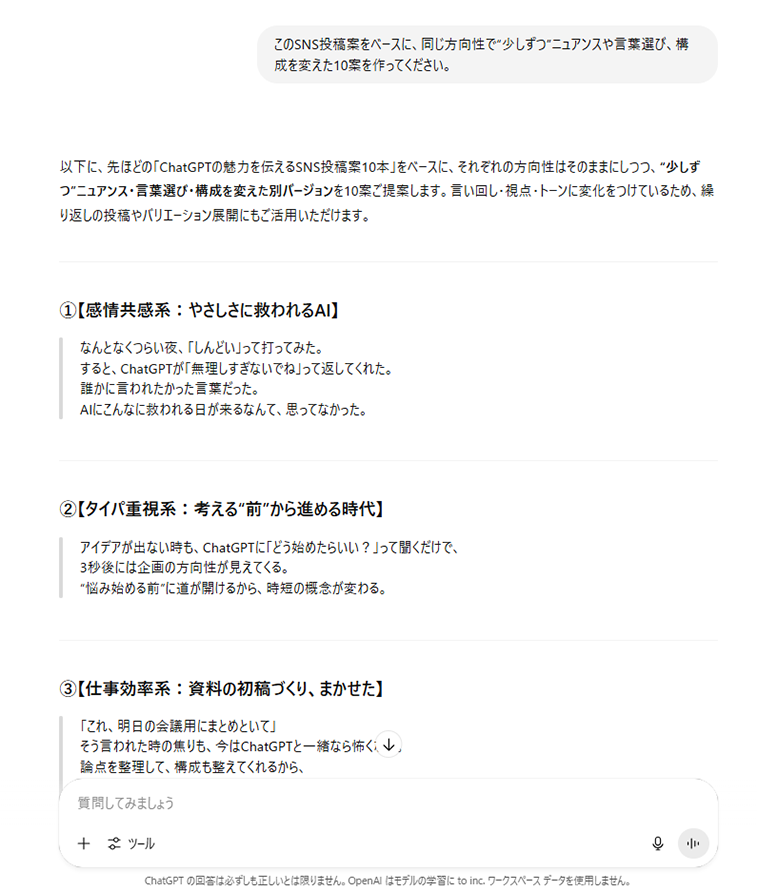

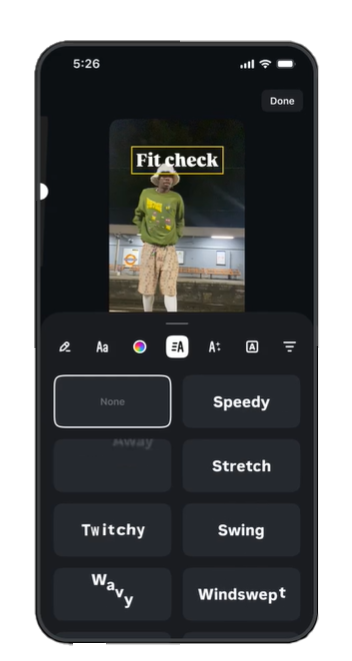

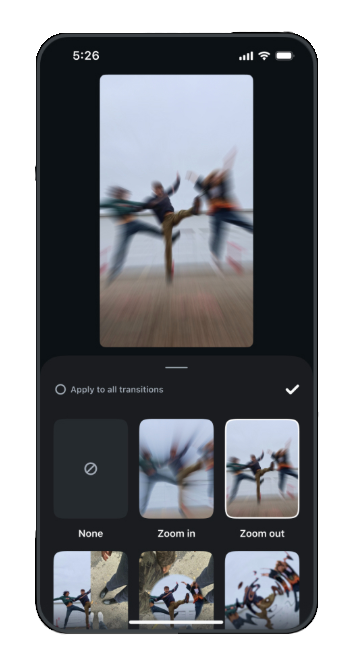

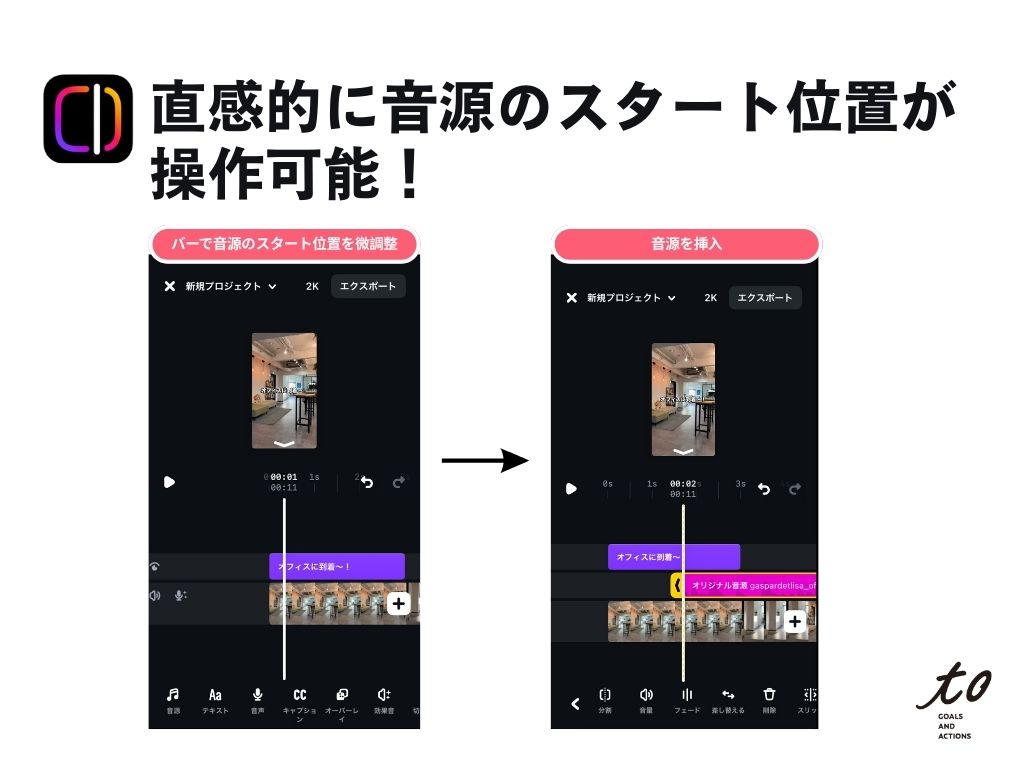

1. 【待望】キーフレーム機能がついに登場

素材の位置や回転、拡大・縮小などを自在に動かせる「キーフレーム機能」が、ついにEditsに実装されました。

従来はシンプルなトリミングやカット編集が中心だったEditsにおいて、キーフレームの搭載は動画の“見せ方”を大きく変える一歩 です。

今後はテキストやステッカー、オーバーレイなどにも対応予定とのことで、クリエイターの表現領域はさらに広がりそうです。

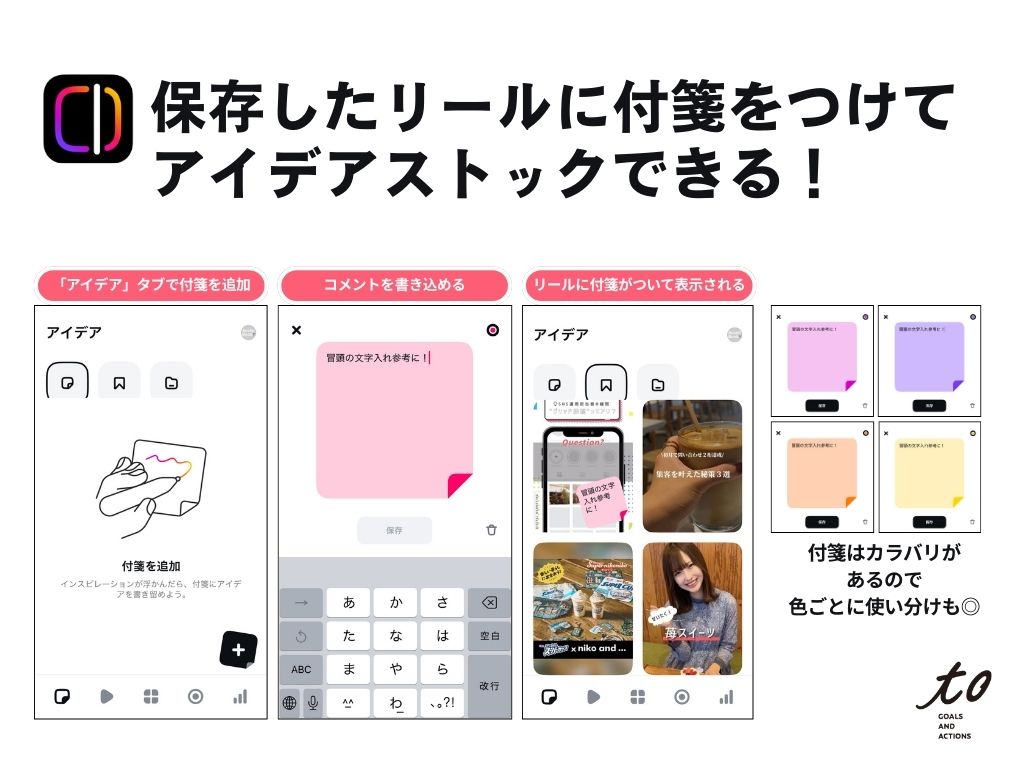

2. 【音×メモ】Ideasタブが“考える場所”に進化

アイデア出しの拠点とも言える「Ideas」タブに、大きなアップグレードが入りました。

注目は、音声素材の保存&付箋メモ機能 。気になった音源に“付箋”のようなメモを直接貼ることができるため、

音と発想をリンクさせながらクリエイティブを練れる、まさに“考える場所”としてのIdeasタブ です。

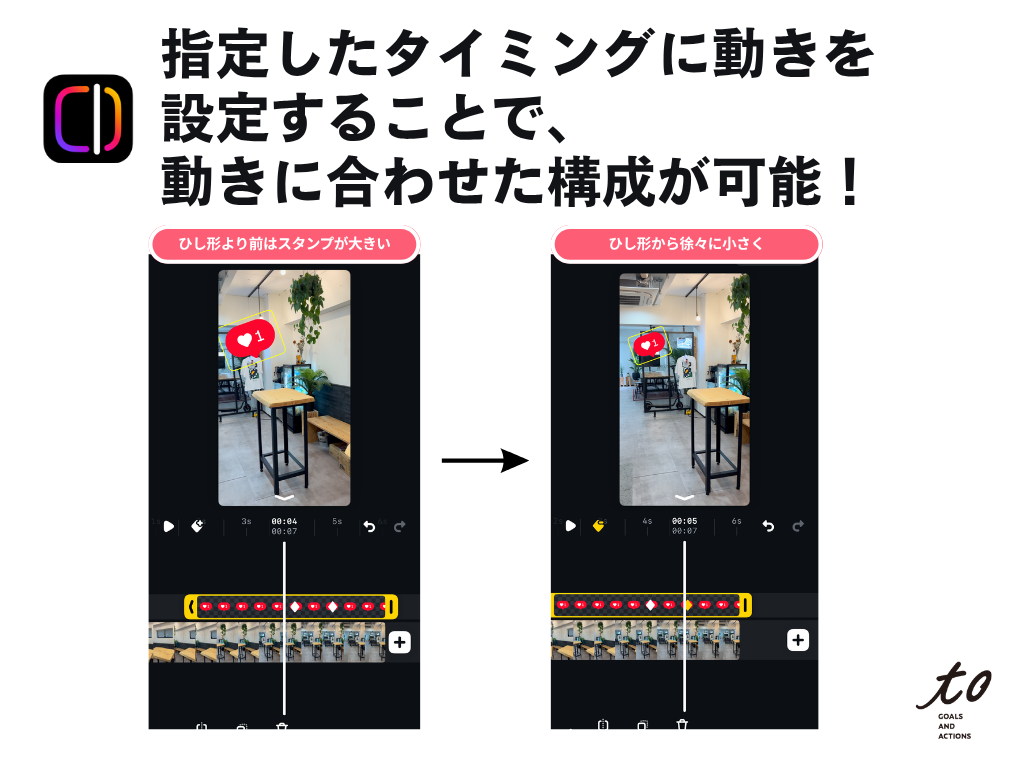

3. 【視線を奪う】30種類以上のテキストエフェクトが追加

投稿の第一印象を左右する「テキスト」にも大きな進化。

新たに30種類以上のテキストエフェクト が使えるようになり、動きやフォルムで魅せる装飾が可能になりました。文字そのものをビジュアル要素として活用 できます。

「見せる文字」が使えることで、ストーリー性ある表現やサムネイル訴求にも活用できそうです。

4. 【音質強化】ナレーションにも「Voice Enhance」対応

これまでは動画素材にしか使えなかった「Voice Enhance(音声強化)」 機能が、ナレーション(ボイスオーバー) にも対応!

これにより、スマホで録音した音声でも雑音を抑え、クリアで聞き取りやすい音質 に整えることができます。

「環境音が気になる…」「リテイクができない場所で録音した」そんな時にも心強い味方です。

5. 【次回予告あり】Editsはこれからもっと進化する

今回のアップデートは終わりではありません。「来週もさらなるアップデートを予定している」 とのこと。

つまり今後のEditsは、クリエイターとともに成長していく“参加型ツール” としての側面も強くなりそうです。

6. 【関連記事】Editsの基本機能はこちらでチェック

Editsをまだ使ったことがない方、過去の機能アップデートを知りたい方はこちらもどうぞ。

▶️ Editsって何ができるの?初期機能&使い方まとめ(3月公開)

まとめ

動画の“見せ方”も“声の届け方”も、どんどん自由に。 「クリエイターが欲しかった機能」が集まる場所 になりつつあります。

今後のアップデートにも引き続き注目していきましょう!

"

["protected"]=>

bool(false)

}

["excerpt"]=>

array(2) {

["rendered"]=>

string(310) "【Edits大型アップデート】 クリエイターの声から生まれた新機能が、ついにEditsに集結。 キーフレーム、音声強化、アイデア整理のアップデートなど、 動画編集を“思い通りに”進化させる機能が次々と搭載されました。 こ

"

["protected"]=>

bool(false)

}

["author"]=>

int(18)

["featured_media"]=>

int(4437)

["comment_status"]=>

string(4) "open"

["ping_status"]=>

string(4) "open"

["sticky"]=>

bool(false)

["template"]=>

string(0) ""

["format"]=>

string(8) "standard"

["meta"]=>

array(2) {

["om_disable_all_campaigns"]=>

bool(false)

["_mi_skip_tracking"]=>

bool(false)

}

["categories"]=>

array(2) {

[0]=>

int(3)

[1]=>

int(1)

}

["tags"]=>

array(0) {

}

["aioseo_notices"]=>

array(0) {

}

["_links"]=>

array(11) {

["self"]=>

array(1) {

[0]=>

array(1) {

["href"]=>

string(70) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/posts/4406"

}

}

["collection"]=>

array(1) {

[0]=>

array(1) {

["href"]=>

string(65) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/posts"

}

}

["about"]=>

array(1) {

[0]=>

array(1) {

["href"]=>

string(70) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/types/post"

}

}

["author"]=>

array(1) {

[0]=>

array(2) {

["embeddable"]=>

bool(true)

["href"]=>

string(68) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/users/18"

}

}

["replies"]=>

array(1) {

[0]=>

array(2) {

["embeddable"]=>

bool(true)

["href"]=>

string(84) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4406"

}

}

["version-history"]=>

array(1) {

[0]=>

array(2) {

["count"]=>

int(20)

["href"]=>

string(80) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/posts/4406/revisions"

}

}

["predecessor-version"]=>

array(1) {

[0]=>

array(2) {

["id"]=>

int(4435)

["href"]=>

string(85) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/posts/4406/revisions/4435"

}

}

["wp:featuredmedia"]=>

array(1) {

[0]=>

array(2) {

["embeddable"]=>

bool(true)

["href"]=>

string(70) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/media/4437"

}

}

["wp:attachment"]=>

array(1) {

[0]=>

array(1) {

["href"]=>

string(83) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4406"

}

}

["wp:term"]=>

array(2) {

[0]=>

array(3) {

["taxonomy"]=>

string(8) "category"

["embeddable"]=>

bool(true)

["href"]=>

string(86) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4406"

}

[1]=>

array(3) {

["taxonomy"]=>

string(8) "post_tag"

["embeddable"]=>

bool(true)

["href"]=>

string(80) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4406"

}

}

["curies"]=>

array(1) {

[0]=>

array(3) {

["name"]=>

string(2) "wp"

["href"]=>

string(23) "https://api.w.org/{rel}"

["templated"]=>

bool(true)

}

}

}

}

[5]=>

array(25) {

["id"]=>

int(4395)

["date"]=>

string(19) "2025-06-25T16:02:13"

["date_gmt"]=>

string(19) "2025-06-25T07:02:13"

["guid"]=>

array(1) {

["rendered"]=>

string(39) "https://to-inc.co.jp/socialbook/?p=4395"

}

["modified"]=>

string(19) "2025-07-23T16:10:18"

["modified_gmt"]=>

string(19) "2025-07-23T07:10:18"

["slug"]=>

string(164) "instagram%e6%99%82%e4%bb%a3%e3%81%ae%e3%81%a4%e3%81%b6%e3%82%84%e3%81%8dsns-threads%e3%82%92%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%8c%e6%b4%bb%e7%94%a8%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%b9"

["status"]=>

string(7) "publish"

["type"]=>

string(4) "post"

["link"]=>

string(39) "https://to-inc.co.jp/socialbook/?p=4395"

["title"]=>

array(1) {

["rendered"]=>

string(97) "Instagram時代の“つぶやきSNS”——Threadsを企業が活用するべき理由とは?"

}

["content"]=>

array(2) {

["rendered"]=>

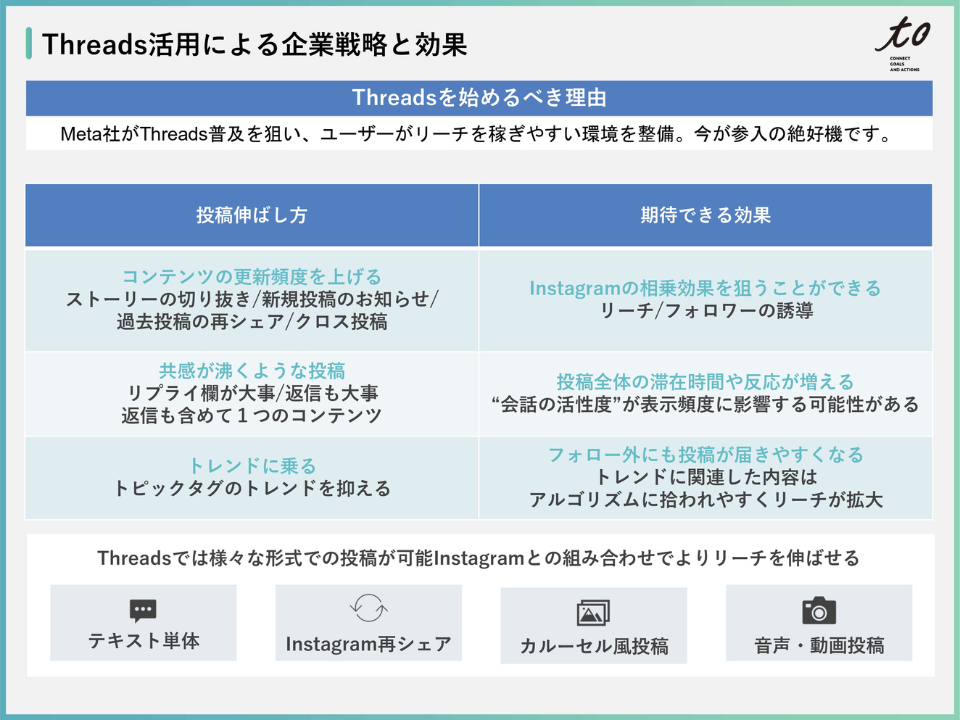

string(11174) "2023年7月にMeta社がローンチした新SNS「Threads(スレッズ)」。当初は「Twitterの対抗馬」として急速に話題になったものの、実際に使っている企業や個人はまだ少数派です。では、本当に今から始める意味はあるのでしょうか?

本稿では、Instagram運用の延長線にあるThreadsを「企業SNS担当者」の視点から特徴、メリット、導入ステップまでを丁寧に掘り下げていきます。

Threadsとは?特徴と他SNSとの違い

ThreadsはInstagramと連携する形で使えるテキストベースのSNSです。Instagramのアカウントを持っていれば誰でも利用でき、投稿は最大500文字まで、画像(最大10枚)や5分以内の動画、リンクも添付可能です。

実名・顔出しアカウントが多く、Instagram由来の空気感を引き継いでいるため、匿名性が高く攻撃的になりやすいXと比べて、会話のテンションが穏やかなのが特徴です。一方、現時点では検索・ハッシュタグ・トレンド探索機能が限定的で、DM機能も存在せず、投稿の拡散アルゴリズムも不透明といった制約があります。

Threadsを活用すべき理由

企業にとってThreadsは、Instagram時代における“言葉による親しみやすい会話”を実現する新たなSNSチャネルです。競合が少ない今のうちに参入することで、ユーザーとの関係性構築や情報発信の新たな地平を開くことができます。

Instagramのつながりをそのまま活かせる

ThreadsはInstagramアカウントと連携しているため、ゼロからフォロワーを集め直す必要がありません。プロフィールや投稿の雰囲気も引き継げるため、スムーズに使い始められます。

カジュアルなコミュニケーションに最適

画像に頼らず気軽に日常の発信ができるため、“素のブランド”を表現しやすく、ユーザーとの距離も縮まりやすい。社内のちょっとした出来事や舞台裏の共有にも向いています。

競合が少ない今がチャンス

2025年現在、本格運用している企業はまだ少数。今のうちにアカウントを開設し、試行錯誤を重ねることで、“発信の余白”を独占できます。特に広告配信が未実装の現段階では、プロモーション色が薄く自然な発信が可能である点も、企業ブランディングに適しています。

さらに、ユーザーとの双方向コミュニケーションを通じて、ブランドが“人間味”を持って語りかける存在として認識されやすくなります。この“トーンの柔らかさ”は、XやInstagramでは実現しづらい価値とも言えるでしょう。

活用で得られる戦略的効果

Instagramへの相乗効果も期待できる

Threadsは単独でのSNS活用だけでなく、Instagramと連動させることでより広い波及効果を生み出します。たとえば、以下のような使い方が効果的です

ストーリーズやリールなどの切り抜きをThreadsでシェア

新規Instagram投稿の更新告知をThreadsで発信

過去の人気投稿を再度Threadsで紹介

1年前の動画など古いコンテンツの再掲も◎(ユーザーは“いつの投稿か”を気にしていない)

Threadsは「更新頻度」がアルゴリズム上重要な要素とされており、再利用コンテンツでもしっかりリーチが伸びる特性があります。

また、ユーザーとのやり取りがタイムライン上に表示されやすく、返信コメントも1つのコンテンツとして成立 します。たとえば「賛否が分かれるような問いかけ投稿」を行い、ユーザーからのリプライに運営側が丁寧に返信していくことで、投稿自体が“会話型コンテンツ”として拡張していく設計が可能です。

さらに、Threadsの「おすすめ欄」はユーザーが積極的に好みを整理することでパーソナライズが進むため、良質な投稿が届きやすい環境が徐々に整ってきています。企業アカウント側でもトレンドタグや話題のフォーマットを取り入れることで、おすすめ欄に載る確率が高まります。

フォーマットも多様に試せるのがThreadsの強みです

テキスト単体の投稿

Instagramの再シェア(画像・リール)

カルーセル風の複数投稿

音声や動画の投稿

反応のよかったフォーマットを分析し、積極的に使い分けていくことで、効果的なリーチが狙えます。

そして、2025年からMetaがThreads広告を正式にスタートしたことも見逃せません。これにより、企業案件やプロモーションでの活用が本格化する可能性が高くなっています。Instagramと同様、ブランドアカウントの影響力が広告選定基準にもなることが予想されるため、今のうちにアクティブな運用実績を作っておくことは、将来的な広報活動や協業機会にもつながる布石 になるでしょう。

ThreadsはSNS戦略の中で以下のようなポジションを担えます

ブランドコミュニティの醸成(近距離の会話)

リアルタイムな情報発信(イベント実況・裏話)

クロスメディア展開(Instagramストーリーズとの連携やリンク送客)

柔軟で先進的なブランドイメージ形成

たとえば、あるゲーム系企業はXでThreadsアカウントを紹介する導線を設け、ユーモアのあるキャラクター投稿でファンの注目を集めていました。 また、アパレル系企業ではThreadsにて商品画像やセール情報を発信し、横スクロール投稿や長尺動画を駆使してコーディネートを紹介するなど、Instagramでは実現しづらい表現にも積極的に挑戦しています。

「Xは荒れやすい」「Instagramは静的すぎる」と感じる企業にとって、ちょうど中間の距離感・温度感を持ったSNSです。

導入のステップと投稿例

基本ステップ

Instagramアカウントでログイン (新規登録不要)プロフィール整備 (Instagramと連動するため注意)フォロー設定を確認 (Instagramフォロワーに通知)初投稿で方針を伝える (例:「社内の話題をゆるっと発信していきます」)週2〜3回のペースで継続運用 他SNSとの連携でクロス導線を設計

投稿例

今日の社食ランチの話

雨の日の出社ルーティン

ユーザーから寄せられた声に対する返信

社員が選んだお気に入り商品ベスト3

展示会・イベント参加中の“現場の声”

Instagramよりもフットワーク軽く、Xよりも安全な空間で“会話型SNS”として発信が可能です。特に他SNSと使い分ける戦略を意識すれば、Threadsは「自然体のブランド」や「舞台裏の共有」に最適なチャネルとなります。

運用上の注意点と課題

Threadsはまだ発展段階にあり、以下の点には注意が必要です:

ハッシュタグ検索・トレンド機能が未成熟 :一部エリアでテスト導入中だが、リアルタイムで話題を拾うにはXに劣るDM(ダイレクトメッセージ)が使えない :ユーザーとの個別対応ができず、別チャネル(Instagramやメール)との併用が必要投稿アルゴリズムが不透明 :表示される基準が見えにくいため、投稿ごとの反応差が大きく出ることがある運用ツールとの連携が弱い :API非公開のため、Hootsuite等の一括管理ツールと連携できない

こうした制約を理解した上で、InstagramやXと補完し合う形でThreadsを組み込むのが現実的です。

今、Threadsを始めるべき

Threadsは発展途上ながら、Instagram連携・実名性・落ち着いた空気感といった独自の強みを備えたSNSです。

Xの荒れやすさ、Instagramの静かさの間に位置する存在として、企業の“会話する場”を新たに生み出す可能性を秘めています。

さらに、広告未実装ゆえにユーザーが広告に敏感でない今こそ、ブランドとして存在感を築きやすいタイミングでもあります。

まずはアカウントを作り、軽く投稿してみるところからでもOK。ユーザーとの新しい接点を築くために、今こそ試す価値があるSNSです。

"

["protected"]=>

bool(false)

}

["excerpt"]=>

array(2) {

["rendered"]=>

string(286) "2023年7月にMeta社がローンチした新SNS「Threads(スレッズ)」。当初は「Twitterの対抗馬」として急速に話題になったものの、実際に使っている企業や個人はまだ少数派です。では、本当に今から始める意味はあ

"

["protected"]=>

bool(false)

}

["author"]=>

int(17)

["featured_media"]=>

int(4440)

["comment_status"]=>

string(4) "open"

["ping_status"]=>

string(4) "open"

["sticky"]=>

bool(false)

["template"]=>

string(0) ""

["format"]=>

string(8) "standard"

["meta"]=>

array(2) {

["om_disable_all_campaigns"]=>

bool(false)

["_mi_skip_tracking"]=>

bool(false)

}

["categories"]=>

array(1) {

[0]=>

int(1)

}

["tags"]=>

array(0) {

}

["aioseo_notices"]=>

array(0) {

}

["_links"]=>

array(11) {

["self"]=>

array(1) {

[0]=>

array(1) {

["href"]=>

string(70) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/posts/4395"

}

}

["collection"]=>

array(1) {

[0]=>

array(1) {

["href"]=>

string(65) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/posts"

}

}

["about"]=>

array(1) {

[0]=>

array(1) {

["href"]=>

string(70) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/types/post"

}

}

["author"]=>

array(1) {

[0]=>

array(2) {

["embeddable"]=>

bool(true)

["href"]=>

string(68) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/users/17"

}

}

["replies"]=>

array(1) {

[0]=>

array(2) {

["embeddable"]=>

bool(true)

["href"]=>

string(84) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4395"

}

}

["version-history"]=>

array(1) {

[0]=>

array(2) {

["count"]=>

int(8)

["href"]=>

string(80) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/posts/4395/revisions"

}

}

["predecessor-version"]=>

array(1) {

[0]=>

array(2) {

["id"]=>

int(4433)

["href"]=>

string(85) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/posts/4395/revisions/4433"

}

}

["wp:featuredmedia"]=>

array(1) {

[0]=>

array(2) {

["embeddable"]=>

bool(true)

["href"]=>

string(70) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/media/4440"

}

}

["wp:attachment"]=>

array(1) {

[0]=>

array(1) {

["href"]=>

string(83) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4395"

}

}

["wp:term"]=>

array(2) {

[0]=>

array(3) {

["taxonomy"]=>

string(8) "category"

["embeddable"]=>

bool(true)

["href"]=>

string(86) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4395"

}

[1]=>

array(3) {

["taxonomy"]=>

string(8) "post_tag"

["embeddable"]=>

bool(true)

["href"]=>

string(80) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4395"

}

}

["curies"]=>

array(1) {

[0]=>

array(3) {

["name"]=>

string(2) "wp"

["href"]=>

string(23) "https://api.w.org/{rel}"

["templated"]=>

bool(true)

}

}

}

}

[6]=>

array(25) {

["id"]=>

int(4357)

["date"]=>

string(19) "2025-06-05T14:51:22"

["date_gmt"]=>

string(19) "2025-06-05T05:51:22"

["guid"]=>

array(1) {

["rendered"]=>

string(39) "https://to-inc.co.jp/socialbook/?p=4357"

}

["modified"]=>

string(19) "2025-07-01T17:21:59"

["modified_gmt"]=>

string(19) "2025-07-01T08:21:59"

["slug"]=>

string(179) "%e3%80%8cxchat%e3%80%8d%e3%81%af%e6%ac%a1%e4%b8%96%e4%bb%a3%e3%81%ae%e4%bc%9a%e8%a9%b1sns%e3%82%92%e3%81%a4%e3%81%8f%e3%82%8b%e3%81%8b%ef%bc%9f%e2%94%80%e2%94%80%e5%ae%9f%e9%9a%9b"

["status"]=>

string(7) "publish"

["type"]=>

string(4) "post"

["link"]=>

string(39) "https://to-inc.co.jp/socialbook/?p=4357"

["title"]=>

array(1) {

["rendered"]=>

string(118) "「XChat」は従来のDMと何が違うのか?──実際に使ってわかったリアルな使用感と可能性"

}

["content"]=>

array(2) {

["rendered"]=>

string(14014) "2025年、X(旧Twitter)はメッセージ・通話・AI連携などを統合し、「スーパーアプリ」構想を本格化させています。

その中核を担うのが、新たにベータ実装されているリアルタイムチャット機能「XChat」です。

DM機能とどう違うのか、Grokとの連携ってどう使えるのか、そして 実際に使ってみてどうだったか? この記事では、報道や公式情報に加えて、筆者自身が体験して感じた「リアルなXChatの姿」をお届けします。

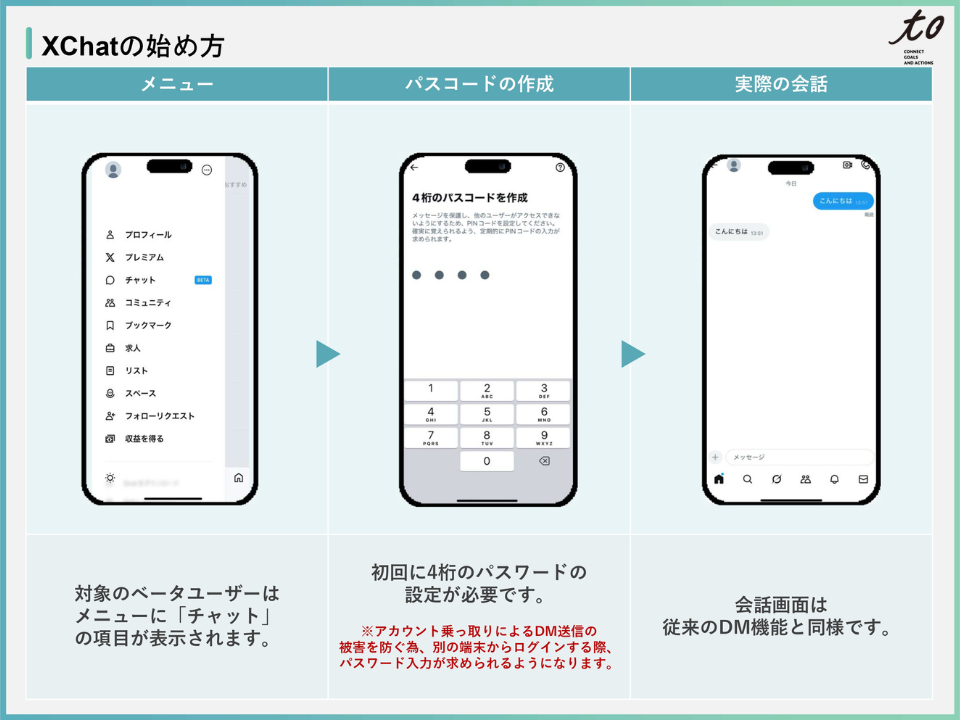

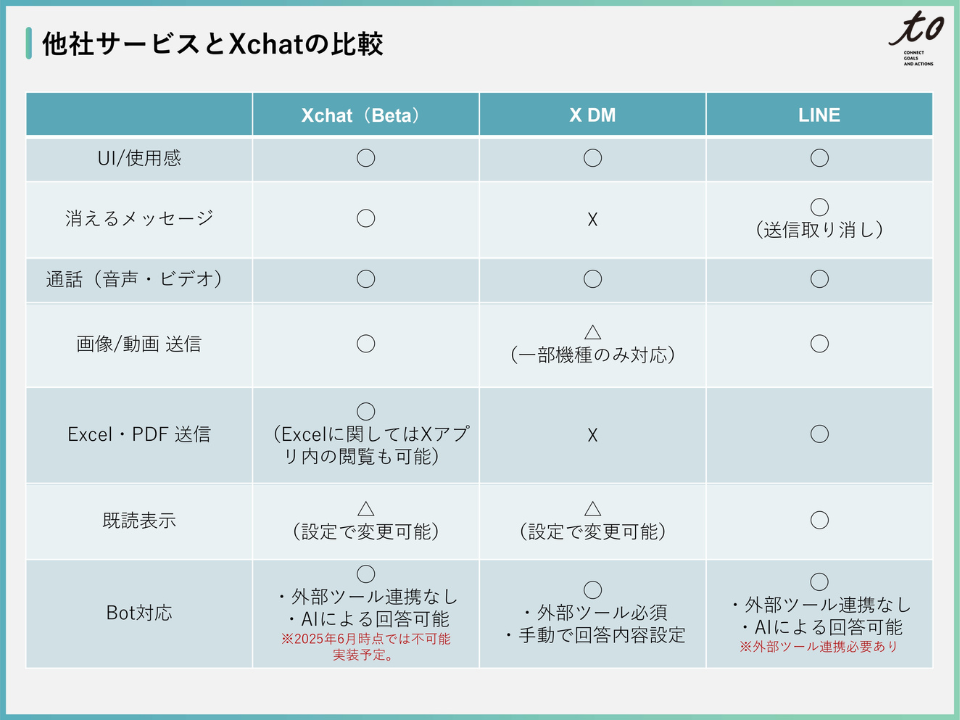

「XChat」は何がすごい?――新機能の基本を整理 XChatは、2025年2月から一部のユーザーに提供されている、 DMとは別枠のチャット機能 。 特にリアルタイム性とセキュリティ強化を打ち出しており、UIもアプリ・Webの左サイドバーにアイコンが追加されるなど、独立した設計になっています。

DMとの違いとは?

高速なチャット体験(レスポンスがDMよりも軽快) 消えるメッセージモード(後述) 音声・ビデオ通話 PINコード認証によるセキュリティ強化 多様なファイル送信(画像・動画・ExcelもOK) AI「Grok」との連携が可能(開発段階)

筆者自身が試してみたことで見えてきた「リアルな実態」を、次から紹介します。

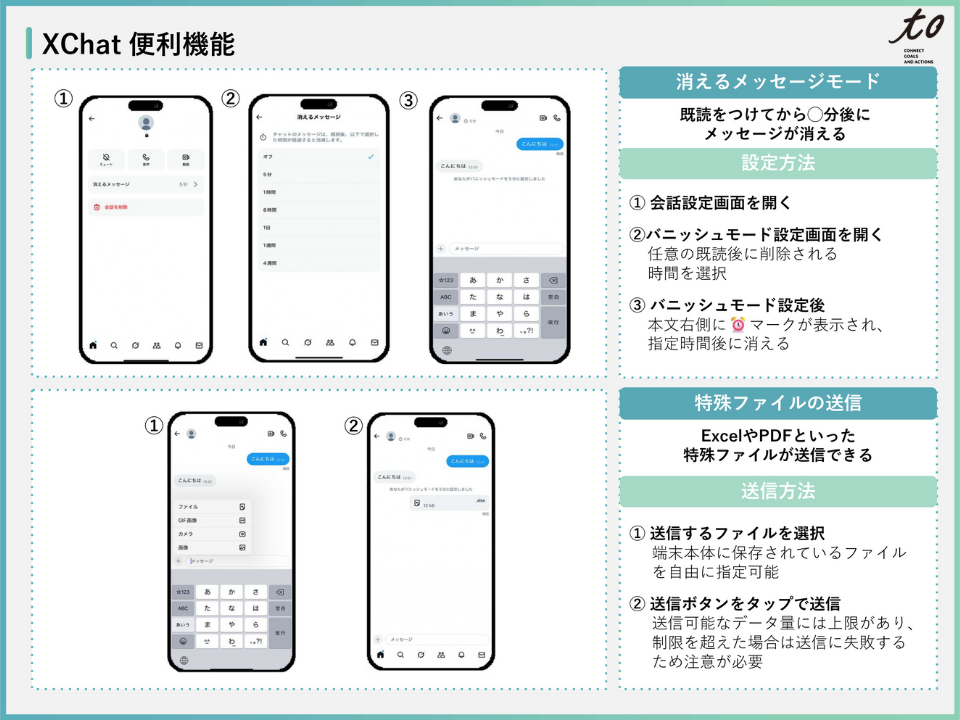

その中でも特に注目の機能が下記2つです

注目の機能 「消えるメッセージ」= Vanishing Mode とは? XChatの目玉機能である「消えるメッセージ(バニッシュモード)」も試してみました。

設定時:「◯分に設定しました」と表示される 消えるタイミング: 相手が既読をつけてから◯分後 (送信からではない) モード設定前のメッセージは残る 消去されたメッセージには「消えました」などの表示は出ない

つまり、 ふと見ると、メッセージが何もなかったように消えている という体験になります。

消えるメッセージモードを利用する主な理由としては

この機能が役立つのは、たとえば秘密のやり取りやプライベートな情報の共有 をしたいとき。情報が残りづらい安心感 があります。

メッセージに「PINコードの設定」 加えて、XChatでは初回利用時に4桁のPINコードを設定 する仕組みがあります。

チャット初回アクセス時には、暗号化された会話の復元のため、PINコードの入力が求められます 。すべての会話内容がリセットされ、再設定が必要に なります。

つまり、PINコードは“セキュリティの最終防衛線”。万が一に備えて、忘れないよう厳重に管理することが非常に重要 です。

実際に使ってわかったリアルな使用感 メリット UI・操作性 UIや操作感はDMとほぼ同じ。ただ、 会話がよりスムーズに感じられる 点では進化が見られました。

とはいえ、劇的な違いはないため、「新しさ」よりも「馴染みやすさ」が強め。

その他の仕様・便利機能まとめ

相互フォローが必要 :一方フォローでは使えない 非公開アカウントともやり取り可能 (フォローリクエストの承認不要) Excelファイルも送信OK :実際に.xlsxデータを送ってみたところ、アプリ内でそのまま閲覧可能

⇒ 従来のDMより、やや「LINEに近い実用性」を感じました。

SNS機能の進化とユーザー体験の変化に関心がある方はこちらもチェック

→「Instagramアルゴリズム2025年版」:https://to-inc.co.jp/socialbook/instagram-algorithm-2025/

デメリット 利用できるユーザーは一部 公開/非公開アカウントを問わず一部ユーザーに実装されている、 招待制などではなく完全にランダム展開 です。

ベータ版XChatの利用環境におけるOS間の非対称性について 筆者の環境では以下のような差異が発生:

iPhone 14:XChatが表示され利用可能 Galaxy S25:XChat非表示、通知のみが届く

→Android端末では「暗号化キーに問題が発生しました」という警告が出て 中身が読めない 状態に

⇒ どちらの端末もアプリ・ソフトウェアは最新版。 XChat自体がまだクロスプラットフォーム完全対応ではない開発段階である可能性が高いです 。

まとめ XChatは“スーパーアプリ”の序章 XChatは、まだ開発中であり、使えるユーザー・端末に限りがあります。 しかし、実際に使ってみてわかるのは、 「ただのDMではない」という進化の兆し 。

高速なやり取り 消えるメッセージ AIとの対話 ファイル送信の柔軟性

今後どういった進化があるのか、注目したいですね。

SNSが“多機能プラットフォーム”になっていく背景に関心がある方は、

Edits記事内のマーケティング視点も参考になるかも? →https://to-inc.co.jp/socialbook/?p=4137

"

["protected"]=>

bool(false)

}

["excerpt"]=>

array(2) {

["rendered"]=>

string(292) "2025年、X(旧Twitter)はメッセージ・通話・AI連携などを統合し、「スーパーアプリ」構想を本格化させています。 その中核を担うのが、新たにベータ実装されているリアルタイムチャット機能「XChat」です。 DM機

"

["protected"]=>

bool(false)

}

["author"]=>

int(17)

["featured_media"]=>

int(4384)

["comment_status"]=>

string(4) "open"

["ping_status"]=>

string(4) "open"

["sticky"]=>

bool(false)

["template"]=>

string(0) ""

["format"]=>

string(8) "standard"

["meta"]=>

array(2) {

["om_disable_all_campaigns"]=>

bool(false)

["_mi_skip_tracking"]=>

bool(false)

}

["categories"]=>

array(1) {

[0]=>

int(11)

}

["tags"]=>

array(4) {

[0]=>

int(21)

[1]=>

int(107)

[2]=>

int(134)

[3]=>

int(135)

}

["aioseo_notices"]=>

array(0) {

}

["_links"]=>

array(11) {

["self"]=>

array(1) {

[0]=>

array(1) {

["href"]=>

string(70) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/posts/4357"

}

}

["collection"]=>

array(1) {

[0]=>

array(1) {

["href"]=>

string(65) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/posts"

}

}

["about"]=>

array(1) {

[0]=>

array(1) {

["href"]=>

string(70) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/types/post"

}

}

["author"]=>

array(1) {

[0]=>

array(2) {

["embeddable"]=>

bool(true)

["href"]=>

string(68) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/users/17"

}

}

["replies"]=>

array(1) {

[0]=>

array(2) {

["embeddable"]=>

bool(true)

["href"]=>

string(84) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4357"

}

}

["version-history"]=>

array(1) {

[0]=>

array(2) {

["count"]=>

int(21)

["href"]=>

string(80) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/posts/4357/revisions"

}

}

["predecessor-version"]=>

array(1) {

[0]=>

array(2) {

["id"]=>

int(4393)

["href"]=>

string(85) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/posts/4357/revisions/4393"

}

}

["wp:featuredmedia"]=>

array(1) {

[0]=>

array(2) {

["embeddable"]=>

bool(true)

["href"]=>

string(70) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/media/4384"

}

}

["wp:attachment"]=>

array(1) {

[0]=>

array(1) {

["href"]=>

string(83) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4357"

}

}

["wp:term"]=>

array(2) {

[0]=>

array(3) {

["taxonomy"]=>

string(8) "category"

["embeddable"]=>

bool(true)

["href"]=>

string(86) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4357"

}

[1]=>

array(3) {

["taxonomy"]=>

string(8) "post_tag"

["embeddable"]=>

bool(true)

["href"]=>

string(80) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4357"

}

}

["curies"]=>

array(1) {

[0]=>

array(3) {

["name"]=>

string(2) "wp"

["href"]=>

string(23) "https://api.w.org/{rel}"

["templated"]=>

bool(true)

}

}

}

}

[7]=>

array(25) {

["id"]=>

int(4305)

["date"]=>

string(19) "2025-05-26T12:48:27"

["date_gmt"]=>

string(19) "2025-05-26T03:48:27"

["guid"]=>

array(1) {

["rendered"]=>

string(39) "https://to-inc.co.jp/socialbook/?p=4305"

}

["modified"]=>

string(19) "2025-07-01T17:23:02"

["modified_gmt"]=>

string(19) "2025-07-01T08:23:02"

["slug"]=>

string(194) "%ef%bc%bb2025%e5%b9%b45%e6%9c%88%e6%9b%b4%e6%96%b0%ef%bc%bdinstagram%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%b4%e3%83%aa%e3%82%ba%e3%83%a0%ef%bc%9a%e6%9c%80%e6%96%b0%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0"

["status"]=>

string(7) "publish"

["type"]=>

string(4) "post"

["link"]=>

string(39) "https://to-inc.co.jp/socialbook/?p=4305"

["title"]=>

array(1) {

["rendered"]=>

string(181) "【2025年最新版】Instagramアルゴリズムの仕組みと攻略法を総まとめ|リール・フィード・ストーリーを使い分けてリーチを最大化しよう"

}

["content"]=>

array(2) {

["rendered"]=>

string(19011) "2025年、Instagramのアルゴリズムはさらに複雑かつ精密に進化を遂げています。かつては「いいね数を増やせばOK」「ハッシュタグをたくさんつければ拡散する」といったシンプルな攻略法が通用していましたが、今は違います。

本記事では、最新のInstagramアルゴリズムの構造を整理しつつ、 企業アカウントが実践すべき投稿戦略やコンテンツ設計のポイント を詳しく解説します。

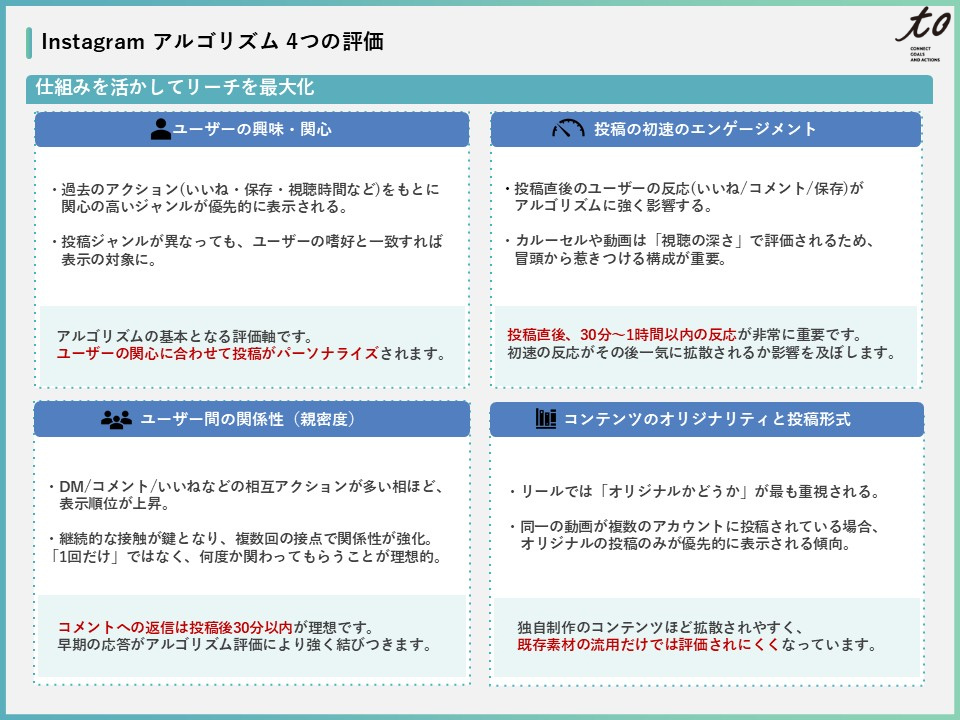

Instagramのアルゴリズムとは?複数の表示ロジックが存在 Instagramの表示ロジックは、以下のように 用途ごとに異なるアルゴリズム が働いています。

領域 特徴

フィード フォロー中ユーザー中心。親密度・保存率が重要。

ストーリーズ 関係性重視。過去の閲覧やDMで表示順が決まる。

リール 興味関心ベースで拡散。オリジナル投稿が評価されやすい。

発見タブ 趣味嗜好の履歴を元に、フォロー外アカウントから表示。

特に2024年〜2025年のアップデートでは、「 どれだけ人間らしく、リアクションを呼びやすいか 」が軸になっており、AIに操作されていない“本物の人間同士のやりとり”を高く評価する傾向があります。

投稿が表示されるかどうかを決める「5つの評価シグナル」 Instagramアルゴリズムは、次の5つのシグナルをもとに投稿を評価しています。

2-1|ユーザーの興味・関心

閲覧履歴や保存傾向などから、 ユーザーが「見たい」ジャンルを優先的に表示される 。 発信ジャンルが異なっていても、ユーザーの趣味にマッチしていれば表示される。

2-2|投稿の初速エンゲージメント

投稿後30分〜1時間の「いいね・コメント・シェア・保存」が鍵。 ユーザーがより多くインスタを利用している時間を狙って投稿する。 反応速度が速いほど、「人気の投稿」として表示機会が増える。

2-3|滞在時間(視聴完了率)

カルーセルなら「何枚目まで見たか」、動画なら「何秒まで視聴されたか」で評価。 コンテンツに没頭させられるかが評価対象になる。

2-4| ユーザー間の関係性(親密度)

DM、コメント、いいねなどの相互アクションが多い相手は表示順位が上昇。 「人とのやりとりが活発なアカウント」は、アルゴリズム上も優遇される。 2回目、3回目の接点が重要、何度かの接触後フォローしてもらうことが理想です。

2-5|コンテンツのオリジナリティと投稿形式

特にリールにおいて、「オリジナルであること」が強く評価される。 同一動画が複数アカウントにある場合、オリジナルのみが拡散対象に。

フィード投稿は「保存されること」が評価の鍵 フィードはInstagramの原点ともいえる投稿形式。写真・動画・テキストの3要素で構成され、比較的“静的”なイメージを持たれがちですが、2025年時点でも依然として強力なツールです。

✔ フィード投稿で重視すべき要素

保存率の高さ :保存は“役に立つ”“後で見返したい”と感じた証拠。 投稿の初速 :投稿直後にいいね・コメント・保存が集中すると評価アップ。 滞在時間の確保 :情報のボリューム感や、読みたくなるストーリー設計が有効。

\画像投稿でも「引きのある1枚目」「深掘りできるカルーセル構成」など工夫が重要!/

リールは最強の新規リーチ獲得メディア リールは「発見タブ」「リール専用フィード」に流れやすく、新規ユーザーとの接点を持ちやすい投稿形式です。

✔ 2025年のリールアルゴリズムの特徴

フォロワー数に関係なく拡散可能 オリジナル投稿が優遇され、転載・再利用素材は表示対象から除外 「最後まで見た」「シェアした」などの行動が強く評価される

たとえば、テンポよく情報を伝えるHowtoリールや、1秒で共感させる「日常あるある」などが高パフォーマンスを出しやすいです。

新規リーチを獲得するリールのコツと構成のポイントはこちら →https://to-inc.co.jp/socialbook/?p=3443

ストーリーズは“親密性の維持”にこそ使うべき ストーリーズは「見たユーザーに再度投稿を見てもらう」「日常的な接点を保つ」ために活用するのが正解。

✔ ストーリーズ評価のポイント

過去の閲覧履歴や反応率が表示順に影響 DMやアンケートのやりとりが親密度を高める 滞在時間より“反応のしやすさ”を重視するのがコツ コメント欄(リプライ)でのやりとりも評価対象、投稿全体の価値として捉えられる

ただし、競争率が高いためリーチ目的ではなく、 “ファン化”に特化したカジュアルな使い方 を意識しましょう。

アルゴリズムを超えてリーチを伸ばす施策もある アルゴリズムに乗る以外にも、戦略的にリーチを伸ばす手法があります。

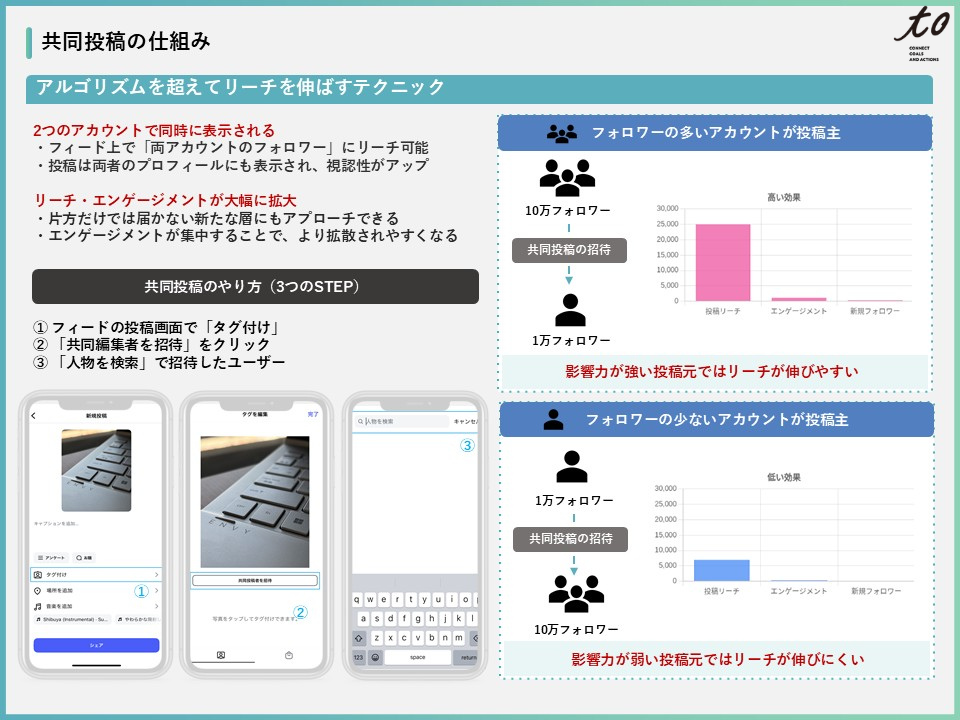

① 共同投稿(コラボ投稿)

最大5アカウントで投稿できる機能。 一番フォロワー数が多いアカウントを“投稿主”にすると、他アカウントにも波及。

② Threadsとのクロス展開

Instagramと親和性が高く、バズった投稿を再活用できる。 コメント欄(リプライ)を含めた“議論型投稿”が伸びやすい。

正しく運用するためのInstagram設定と注意点 最後に、Instagram運用で気をつけたい「基本設定」と「NG行動」も確認しておきましょう。

✔ 設定まわりで押さえるべきこと

クリエイ ターアカウントへ切り替え 2段階認証を設定+バックアップコード保管 定期的なアカウントステータス確認

✔ NG行動や誤解しやすいポイント

「シャドウバン」は存在しない(Meta公式見解) 案件投稿のリーチ低下は「内容が退屈」な場合 ウォーターマーク付き動画・上下黒帯動画は評価が下がる

もっと具体的なNG行動に関してはこちらの記事でも詳しく説明しています https://to-inc.co.jp/socialbook/?p=3633

まとめ|“見せたい”より“見たい”を意識したコンテンツづくりが投稿を伸ばすコツ アルゴリズムは常に進化していますが、根底にある考え方は変わりません。

それは、 「発信者の都合よりも、見る人の興味が優先される」ということ 。

また「 近年増加傾向にあるAI自動生成コンテンツに伴い、オリジナリティの評価基準は更に強化される」 見込みです。

自分たちが伝えたい内容にこだわりすぎず、「どうしたらユーザーにとって価値があるか」「どんな投稿なら思わず反応したくなるか」を常に考えることが、アルゴリズムを味方にする最大の近道です。

普段Instagramを運用していると、「この投稿、保存は多かったけどリーチはどうだったっけ?」「結局どんな投稿がエンゲージメント高いんだろう…?」と、分析に迷う場面が少なくありません。

そんな時に役立つのが、弊社が提供しているSNS分析サービス『GENba』。投稿ごとの保存率やインプレッション、いいね数などをわかりやすく瞬時に把握できるツールです。

GENbaとは? →https://to-inc.co.jp/to_genba_lp2/

合わせて読みたい📚 伸びる投稿ジャンルのヒント→ https://to-inc.co.jp/socialbook/?p=3749

"

["protected"]=>

bool(false)

}

["excerpt"]=>

array(2) {

["rendered"]=>

string(308) "2025年、Instagramのアルゴリズムはさらに複雑かつ精密に進化を遂げています。かつては「いいね数を増やせばOK」「ハッシュタグをたくさんつければ拡散する」といったシンプルな攻略法が通用していましたが、今は違います

"

["protected"]=>

bool(false)

}

["author"]=>

int(17)

["featured_media"]=>

int(4354)

["comment_status"]=>

string(4) "open"

["ping_status"]=>

string(4) "open"

["sticky"]=>

bool(false)

["template"]=>

string(0) ""

["format"]=>

string(8) "standard"

["meta"]=>

array(2) {

["om_disable_all_campaigns"]=>

bool(false)

["_mi_skip_tracking"]=>

bool(false)

}

["categories"]=>

array(1) {

[0]=>

int(1)

}

["tags"]=>

array(7) {

[0]=>

int(75)

[1]=>

int(16)

[2]=>

int(21)

[3]=>

int(24)

[4]=>

int(70)

[5]=>

int(71)

[6]=>

int(136)

}

["aioseo_notices"]=>

array(0) {

}

["_links"]=>

array(11) {

["self"]=>

array(1) {

[0]=>

array(1) {

["href"]=>

string(70) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/posts/4305"

}

}

["collection"]=>

array(1) {

[0]=>

array(1) {

["href"]=>

string(65) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/posts"

}

}

["about"]=>

array(1) {

[0]=>

array(1) {

["href"]=>

string(70) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/types/post"

}

}

["author"]=>

array(1) {

[0]=>

array(2) {

["embeddable"]=>

bool(true)

["href"]=>

string(68) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/users/17"

}

}

["replies"]=>

array(1) {

[0]=>

array(2) {

["embeddable"]=>

bool(true)

["href"]=>

string(84) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4305"

}

}

["version-history"]=>

array(1) {

[0]=>

array(2) {

["count"]=>

int(28)

["href"]=>

string(80) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/posts/4305/revisions"

}

}

["predecessor-version"]=>

array(1) {

[0]=>

array(2) {

["id"]=>

int(4313)

["href"]=>

string(85) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/posts/4305/revisions/4313"

}

}

["wp:featuredmedia"]=>

array(1) {

[0]=>

array(2) {

["embeddable"]=>

bool(true)

["href"]=>

string(70) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/media/4354"

}

}

["wp:attachment"]=>

array(1) {

[0]=>

array(1) {

["href"]=>

string(83) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4305"

}

}

["wp:term"]=>

array(2) {

[0]=>

array(3) {

["taxonomy"]=>

string(8) "category"

["embeddable"]=>

bool(true)

["href"]=>

string(86) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4305"

}

[1]=>

array(3) {

["taxonomy"]=>

string(8) "post_tag"

["embeddable"]=>

bool(true)

["href"]=>

string(80) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4305"

}

}

["curies"]=>

array(1) {

[0]=>

array(3) {

["name"]=>

string(2) "wp"

["href"]=>

string(23) "https://api.w.org/{rel}"

["templated"]=>

bool(true)

}

}

}

}

[8]=>

array(25) {

["id"]=>

int(4191)

["date"]=>

string(19) "2025-05-09T19:17:52"

["date_gmt"]=>

string(19) "2025-05-09T10:17:52"

["guid"]=>

array(1) {

["rendered"]=>

string(39) "https://to-inc.co.jp/socialbook/?p=4191"

}

["modified"]=>

string(19) "2025-07-01T17:10:57"

["modified_gmt"]=>

string(19) "2025-07-01T08:10:57"

["slug"]=>

string(194) "%e3%80%90%e3%83%97%e3%83%ad%e7%9b%b4%e4%bc%9d%e3%80%91edits%e5%88%86%e6%9e%90%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%81%ae%e4%bd%bf%e3%81%84%e6%96%b9%e5%ae%8c%e5%85%a8%e3%82%ac%e3%82%a4%e3%83%89%ef%bd%9c%e8%a6%96"

["status"]=>

string(7) "publish"

["type"]=>

string(4) "post"

["link"]=>

string(39) "https://to-inc.co.jp/socialbook/?p=4191"

["title"]=>

array(1) {

["rendered"]=>

string(128) "【プロ直伝】Edits分析機能の使い方完全ガイド|視聴完了率・保存数・離脱率を改善に活かす!"

}

["content"]=>

array(2) {

["rendered"]=>

string(11996) "“いいね”だけで満足してない?

プロが教える『Edits』分析機能の使い方ガイド

「リールを出しても、伸びるかどうかは“運任せ”…」

動画を“投稿して終わり”にしない だけで、SNSは変わります!Meta公式の動画編集アプリ『Edits』 の分析機能です。

この記事では、SNS運用のプロであるtoが、

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

✨ 【Edits関連記事はこちらもチェック】

▶️ Instagram運用企業向け完全ガイド(概要・分析機能の紹介)

▶️ SNS運用会社が本気レビュー!(実際に使った感想・改善ポイント)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

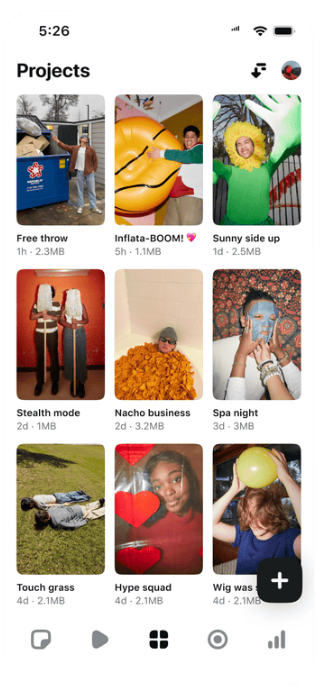

1. Editsってどんなアプリ?

Meta社が2025年にリリースした『Edits』 は、Instagram公式と連携した無料の動画編集アプリ。

動画編集アプリでありながら、SNS運用の「改善サイクル」に寄り添う存在 。

2. Editsの分析機能で見える数字とは?

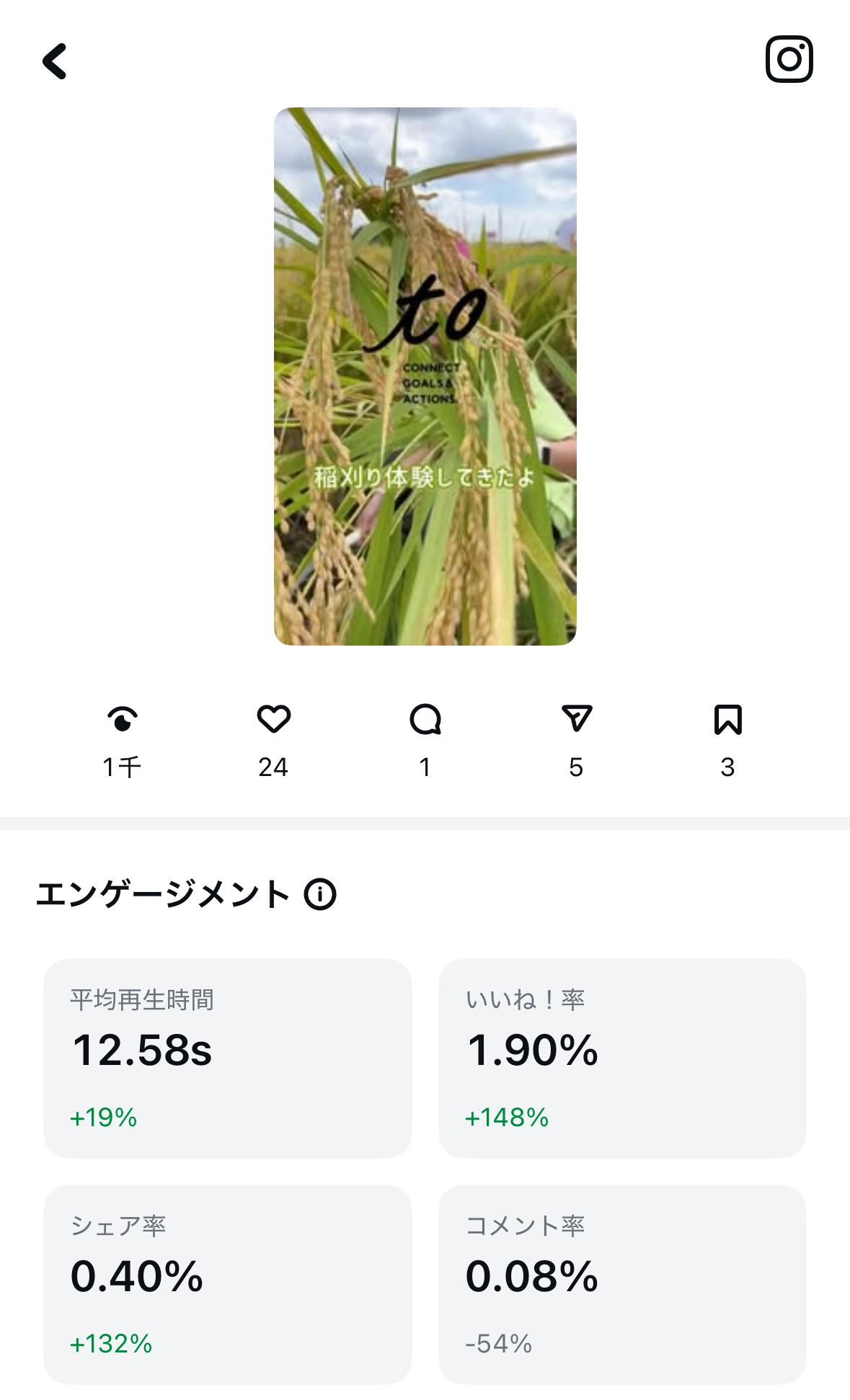

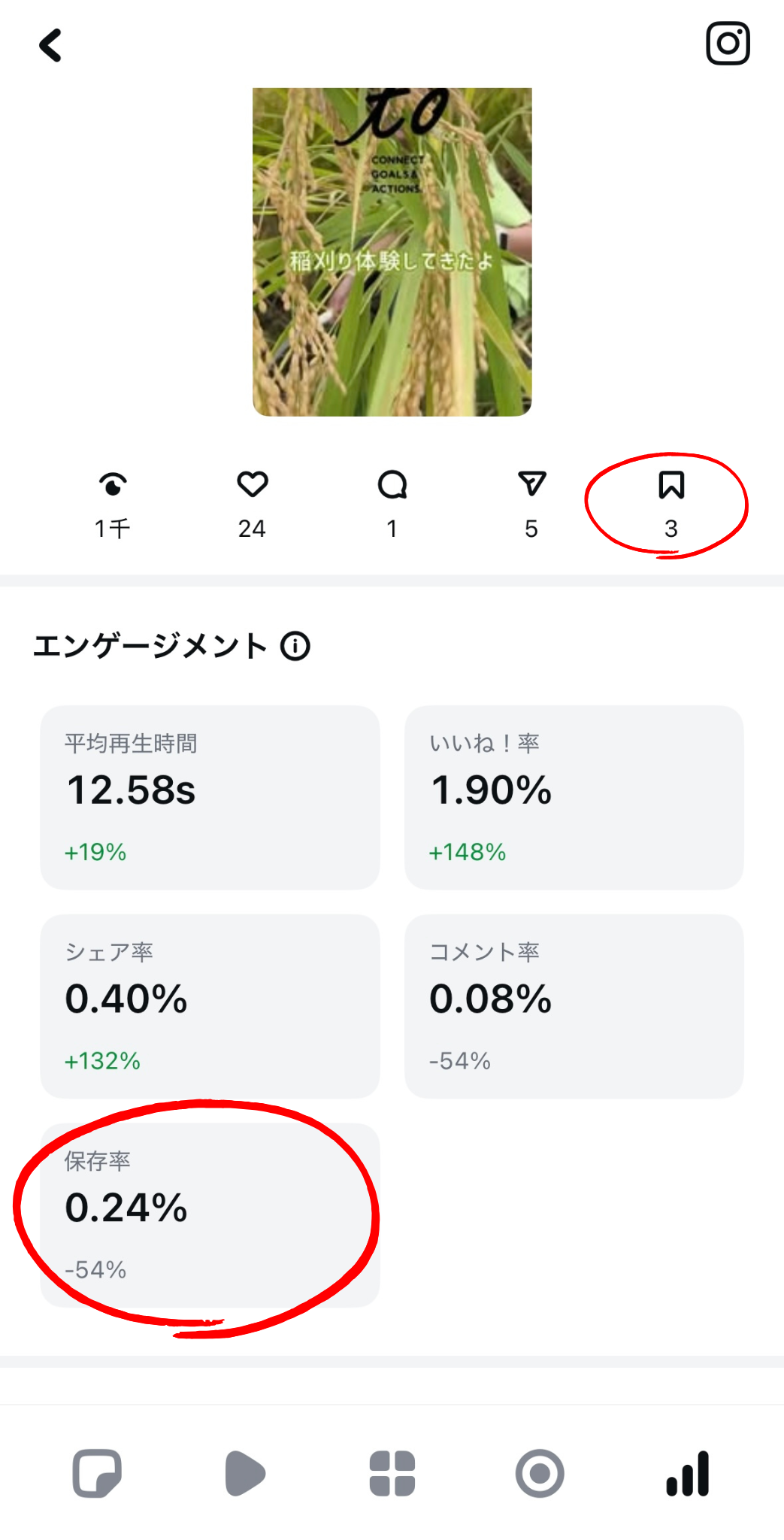

Editsでは、動画投稿後に分析タブから以下の情報が確認できます。

リールの再生数・リーチ数 保存数・いいね・コメント数 視聴完了率(最後まで見られたか) 離脱グラフ(どこで飽きられたか) フォロワーと非フォロワーの比率

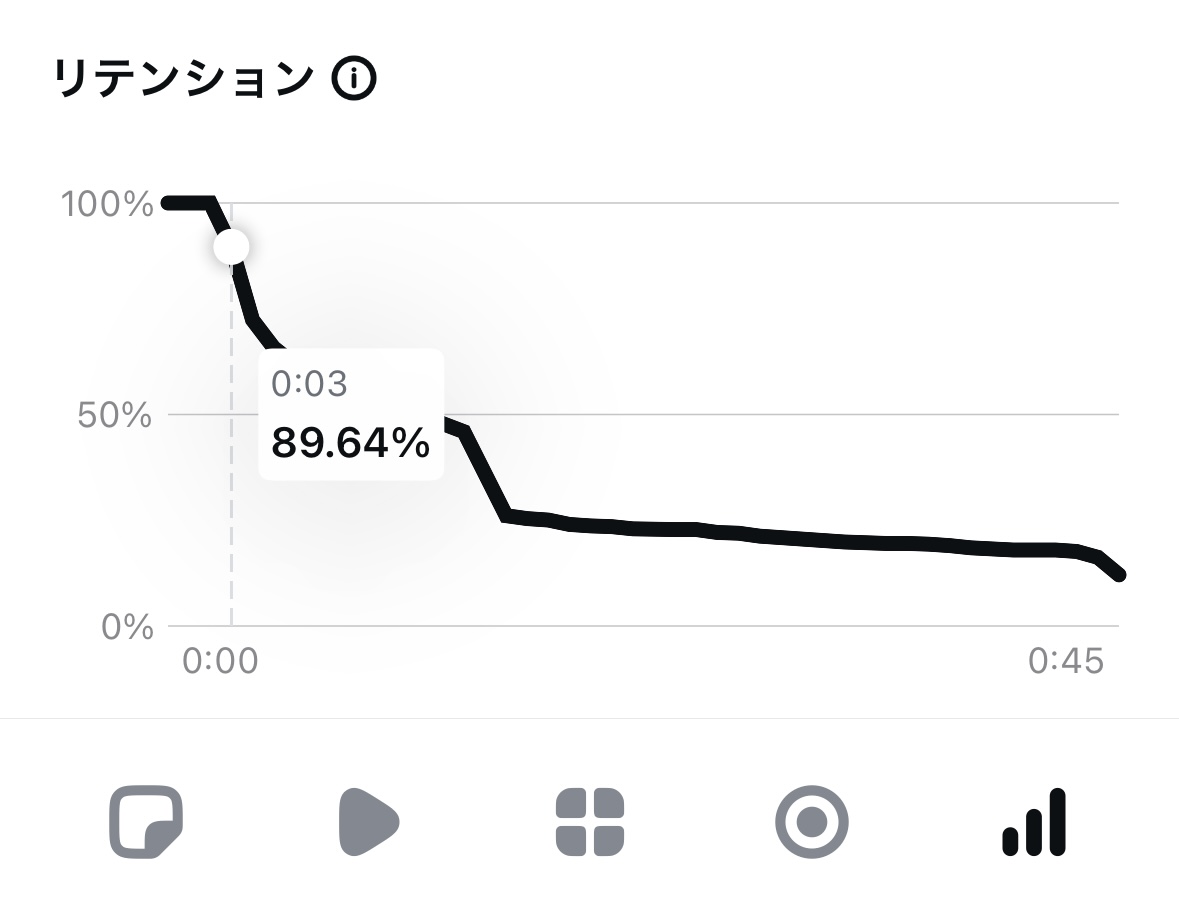

視聴完了率:導入に改善の余地がないか?

冒頭が弱いと、再生が始まってすぐに離脱されてしまいます。 どのタイミングで離脱が多いか がグラフで表示されるため、たとえば「1〜3秒で落ちている」などの傾向をつかむことができます。

リールでは最初の数秒が命!

◎冒頭に問いかけや驚きの演出(SE・ズーム・字幕)を入れる

◎2秒以内に人物ショットなど動きのあるカットを入れる

◎無音を避け、冒頭からBGMやナレーションを入れる

「なにか起きそう…?!」や「タメになりそう…!」と思わせる“予感” があるだけで、最後まで見てもらえる可能性はグッと上がります。

保存数:後で見返したいコンテンツになっているか?

Editsでは、保存された回数も表示されます。

保存が多い=「この情報、後でもう一度見たい」と思われた証拠。 たとえばレシピ・解説・まとめ投稿などは保存されやすい傾向。

💡投稿設計のポイント:保存数を高めるコンテンツ構造

情報が一目で把握できる構成 (STEPや要点が明確である) サムネイルで「これは取っておきたい」と思わせる設計 (例:Before→After系、まとめ一覧など) 冒頭数秒で「保存したくなる動機」を伝えている (例:「これは永久保存版!」「見逃すと損!」など)

実際に弊社制作の投稿でも、「保存してね」などのアクションワードや

こうした視点で投稿を振り返るだけでも、Editsで見える数字が意味を持ち始めます。

離脱グラフ:構成・テンポの見直しに使える指標

離脱率グラフを見ると、「途中で集中が切れるタイミング」が明確に分かります。 たとえばテキストが長く続いた中盤で視聴者が減っていれば、「テンポが悪かった」「構成に変化がなかった」などの仮説を立てることができます。

3. プロが使う!数値の読み方&改善アクション例3選

toの現場でも実際に活用している“数字の見方と次に制作する際の改善例”を3つ紹介します。

✅ 完了率が50%未満だった動画:

→冒頭のヒキ、ユーザーに見る必要性をより感じさせることが必要!

✅ 保存数が少なかった投稿:

→見返したくなるような情報の分かりやすさ・密度が必要!

✅ 中盤離脱が多い投稿:

→一瞬でも中だるみを感じさせないテンポ感が必要!

このように、数値は「改善のヒント」そのものです。

Editsなら、それをスマホ1つで可視化できます。

※改善例はあくまで一例であり、数値1つだけではなく他の事象と絡めて考察していくことが重要です。

4. 他の編集アプリと何が違う?

比較項目

CapCutなど他社ツール

Edits

編集→投稿の一貫性

△ 外部アプリを介する

◎ アプリ内で完結

投稿後の分析機能

△ 一部で確認可能

◎ 投稿直後から可視化

Meta公式とのアルゴリズム連携

× なし

◎ 最適化が期待できる

5. 初心者でも安心!Editsのやさしい分析設計

棒グラフ・円グラフ・色分けで、どこを見ればいいかが一目瞭然

保存数・再生回数などは、投稿一覧画面でも表示されるので「比較して見る」ことができる。

6. Editsの分析機能はどう使う?

Editsの分析機能は、以下のような運用に活用できます:

投稿直後に数字を確認し、次回の構成改善のヒントに。 保存数や完了率をKPIとして設定し、成果を定点観測。 離脱ポイントをチームで共有し、改善サイクルを効率化。

7. まとめ|数字を“見る”から“使う”へ

Editsは「編集アプリ」だけでなく、「改善ツール」 としても優秀です。

投稿のどこが見られたのか/見られなかったのか、という実データを元に、次の投稿改善につなげることができます。

感覚や勘に頼るSNS運用から、データに基づくPDCAサイクル へ。

まずはEditsで1本投稿して、「数字が見える」体験 から始めてみましょう。

"

["protected"]=>

bool(false)

}

["excerpt"]=>

array(2) {

["rendered"]=>

string(302) "“いいね”だけで満足してない? プロが教える『Edits』分析機能の使い方ガイド 「リールを出しても、伸びるかどうかは“運任せ”…」 「なんとなくいいね数はチェックして満足してる…」 Instagramの運用、そんな風に

"

["protected"]=>

bool(false)

}

["author"]=>

int(11)

["featured_media"]=>

int(4192)

["comment_status"]=>

string(4) "open"

["ping_status"]=>

string(4) "open"

["sticky"]=>

bool(false)

["template"]=>

string(0) ""

["format"]=>

string(8) "standard"

["meta"]=>

array(2) {

["om_disable_all_campaigns"]=>

bool(false)

["_mi_skip_tracking"]=>

bool(false)

}

["categories"]=>

array(2) {

[0]=>

int(3)

[1]=>

int(1)

}

["tags"]=>

array(10) {

[0]=>

int(102)

[1]=>

int(103)

[2]=>

int(104)

[3]=>

int(105)

[4]=>

int(106)

[5]=>

int(25)

[6]=>

int(20)

[7]=>

int(101)

[8]=>

int(24)

[9]=>

int(21)

}

["aioseo_notices"]=>

array(0) {

}

["_links"]=>

array(11) {

["self"]=>

array(1) {

[0]=>

array(1) {

["href"]=>

string(70) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/posts/4191"

}

}

["collection"]=>

array(1) {

[0]=>

array(1) {

["href"]=>

string(65) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/posts"

}

}

["about"]=>

array(1) {

[0]=>

array(1) {

["href"]=>

string(70) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/types/post"

}

}

["author"]=>

array(1) {

[0]=>

array(2) {

["embeddable"]=>

bool(true)

["href"]=>

string(68) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/users/11"

}

}

["replies"]=>

array(1) {

[0]=>

array(2) {

["embeddable"]=>

bool(true)

["href"]=>

string(84) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4191"

}

}

["version-history"]=>

array(1) {

[0]=>

array(2) {

["count"]=>

int(30)

["href"]=>

string(80) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/posts/4191/revisions"

}

}

["predecessor-version"]=>

array(1) {

[0]=>

array(2) {

["id"]=>

int(4443)

["href"]=>

string(85) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/posts/4191/revisions/4443"

}

}

["wp:featuredmedia"]=>

array(1) {

[0]=>

array(2) {

["embeddable"]=>

bool(true)

["href"]=>

string(70) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/media/4192"

}

}

["wp:attachment"]=>

array(1) {

[0]=>

array(1) {

["href"]=>

string(83) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4191"

}

}

["wp:term"]=>

array(2) {

[0]=>

array(3) {

["taxonomy"]=>

string(8) "category"

["embeddable"]=>

bool(true)

["href"]=>

string(86) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4191"

}

[1]=>

array(3) {

["taxonomy"]=>

string(8) "post_tag"

["embeddable"]=>

bool(true)

["href"]=>

string(80) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4191"

}

}

["curies"]=>

array(1) {

[0]=>

array(3) {

["name"]=>

string(2) "wp"

["href"]=>

string(23) "https://api.w.org/{rel}"

["templated"]=>

bool(true)

}

}

}

}

[9]=>

array(25) {

["id"]=>

int(4165)

["date"]=>

string(19) "2025-04-26T14:04:04"

["date_gmt"]=>

string(19) "2025-04-26T05:04:04"

["guid"]=>

array(1) {

["rendered"]=>

string(39) "https://to-inc.co.jp/socialbook/?p=4165"

}

["modified"]=>

string(19) "2025-05-13T12:22:41"

["modified_gmt"]=>

string(19) "2025-05-13T03:22:41"

["slug"]=>

string(179) "%e3%80%90%e9%80%9f%e5%a0%b1%e3%80%91instagram%e5%85%ac%e5%bc%8f%e7%b7%a8%e9%9b%86%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aaedits%e3%82%92sns%e9%81%8b%e7%94%a8%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%8c%e6%9c%ac"

["status"]=>

string(7) "publish"

["type"]=>

string(4) "post"

["link"]=>

string(39) "https://to-inc.co.jp/socialbook/?p=4165"

["title"]=>

array(1) {

["rendered"]=>

string(93) "【速報】meta発動画編集アプリ“Edits”をSNS運用会社が本気レビュー!"

}

["content"]=>

array(2) {

["rendered"]=>

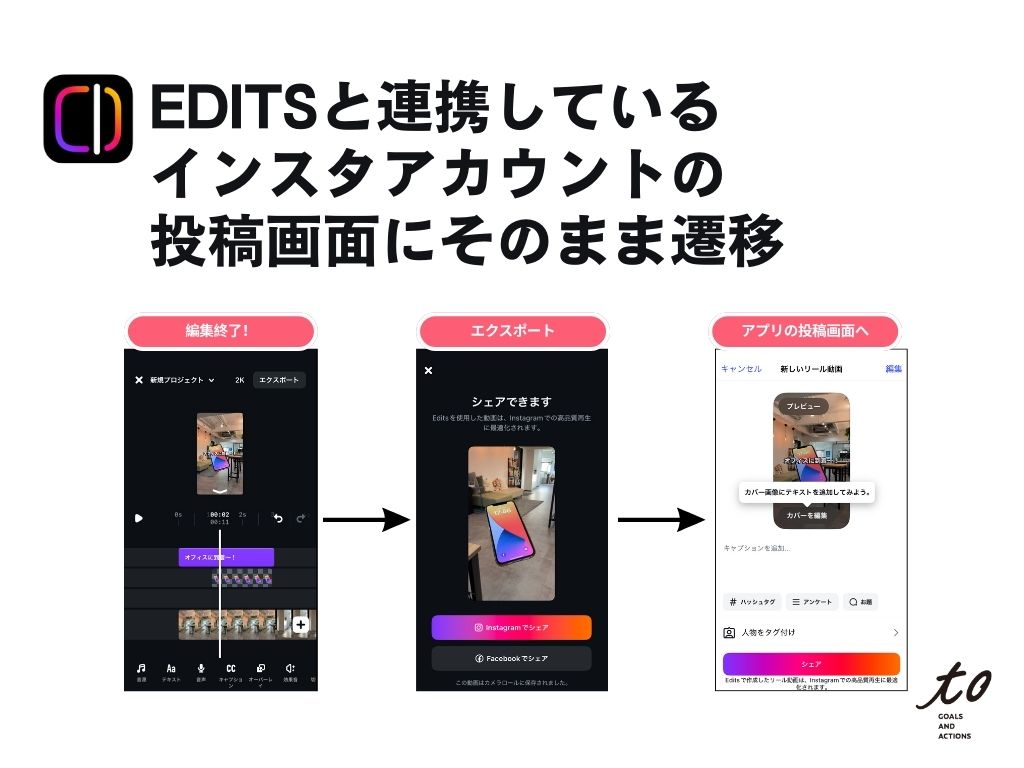

string(15777) "ついにInstagram公式から、待望の動画編集アプリ「Edits」が登場!

SNS運用のプロたちも注目するこの新ツール、

今回は、SNS運用を手がけるto inc.の社内クリエイターたちが

機能紹介はもちろん、「ここがすごい!」「ここはまだ惜しい!」という

Editsがリール運用にどんな変化をもたらすのか、その可能性に迫ります。

1. Editsってどんなアプリ?

リール向け動画編集

静止画からアニメーション生成

自動背景切り抜き

AIを駆使した動き追従

BGM追加、フィルター、エフェクト挿入

Instagramとの直接連携

ウォーターマーク無しで書き出し可能

2. 社内クリエイターたちのリアルレビュー

to inc.では、日頃から複数の企業アカウントのSNS運用を担う

今回もEditsリリース直後から実際に操作・検証を行い、

その上で見えてきた「良いところ」と「惜しいところ」を、

【良いところ】◎

「ウォーターマークなしで高画質出力できる!」

【惜しいところ(これからのEditsに求めたいところ!)】

「キーフレーム編集ができないのが惜しい!」 「複数カットにフィルター一括適用できないのが惜しい!」 楽曲使用時の書き出しで音が消えるのが惜しい!」 「凝ったエフェクトやフォントが少なめ!」

Edits活用のカギ

使う人のスキルやニーズによって、Editsの強みを最大限引き出せるかが決まる。

効果的に活用するには、目的やゴールに応じた使い分けが必要。

3. SNS運用会社視点で見る、活用ポイント

SNS運用の現場では、日々さまざまな課題に直面します。

課題例1 スピーディーに動画を量産したい!

Editsなら、直感的な編集機能で短期間に多くのリールを制作可能。スピード重視のアカウント運用にも最適 です。

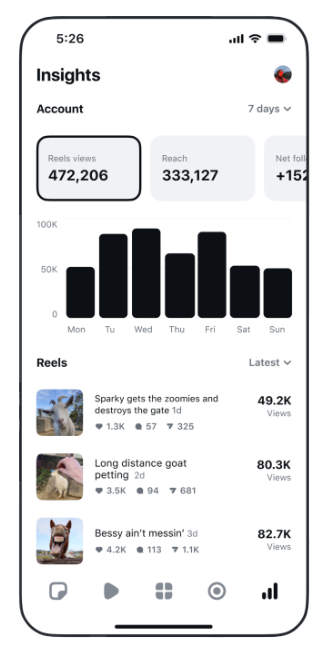

課題例2 ブランドイメージを崩さず投稿したい!

Editsはウォーターマークなしで高画質出力できるため、ブランドイメージを損なわない統一感あるリール制作 ができます。

課題例3 リールの効果を可視化して改善につなげたい!

リテンション率などの細かいインサイトが取得でき、次回改善サイクルを回しやすく なります。

課題例4 動画編集に不慣れなメンバーしかいない!

インターフェースがシンプルなため、初めて動画編集アプリを触るような社内のSNS運用に不慣れな方にも活用いただきやすい です。

Editsは、こうした現場のリアルな課題を解決する

4. 結局、どんな人におすすめ?

ここまで紹介してきたEditsの特長をまとめると、

◎SNS運用でリール投稿を本格化したい人

◎ハイクオリティよりスピード重視で攻めたい人

◎Instagramとの連携を重視したいブランド担当者

◎SNS上での効果分析に力を入れたい運用担当者

ただし、現時点でEditsにはないような他の編集ツールで編集⇨Editsで仕上げる⇨Editsから投稿など 使い慣れたツールとの併用を検討するのも大いにアリ!です◎

まとめ

Editsは、SNS運用現場におけるリール制作の新しいスタンダードになり得るツールです。 リール量産型運用、ブランド運用、インサイト改善型運用、

これからのInstagram運用は、スピードとクリエイティビティの両立が鍵。

"

["protected"]=>

bool(false)

}

["excerpt"]=>

array(2) {

["rendered"]=>

string(290) "ついにInstagram公式から、待望の動画編集アプリ「Edits」が登場! SNS運用のプロたちも注目するこの新ツール、 実際に使ってみると何ができるのか、 かつ惜しいと思うところはあるのか…?? 今回は、SNS運用を

"

["protected"]=>

bool(false)

}

["author"]=>

int(11)

["featured_media"]=>

int(4168)

["comment_status"]=>

string(4) "open"

["ping_status"]=>

string(4) "open"

["sticky"]=>

bool(false)

["template"]=>

string(0) ""

["format"]=>

string(8) "standard"

["meta"]=>

array(2) {

["om_disable_all_campaigns"]=>

bool(false)

["_mi_skip_tracking"]=>

bool(false)

}

["categories"]=>

array(3) {

[0]=>

int(14)

[1]=>

int(3)

[2]=>

int(1)

}

["tags"]=>

array(10) {

[0]=>

int(20)

[1]=>

int(21)

[2]=>

int(24)

[3]=>

int(25)

[4]=>

int(101)

[5]=>

int(102)

[6]=>

int(103)

[7]=>

int(104)

[8]=>

int(105)

[9]=>

int(106)

}

["aioseo_notices"]=>

array(0) {

}

["_links"]=>

array(11) {

["self"]=>

array(1) {

[0]=>

array(1) {

["href"]=>

string(70) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/posts/4165"

}

}

["collection"]=>

array(1) {

[0]=>

array(1) {

["href"]=>

string(65) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/posts"

}

}

["about"]=>

array(1) {

[0]=>

array(1) {

["href"]=>

string(70) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/types/post"

}

}

["author"]=>

array(1) {

[0]=>

array(2) {

["embeddable"]=>

bool(true)

["href"]=>

string(68) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/users/11"

}

}

["replies"]=>

array(1) {

[0]=>

array(2) {

["embeddable"]=>

bool(true)

["href"]=>

string(84) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4165"

}

}

["version-history"]=>

array(1) {

[0]=>

array(2) {

["count"]=>

int(10)

["href"]=>

string(80) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/posts/4165/revisions"

}

}

["predecessor-version"]=>

array(1) {

[0]=>

array(2) {

["id"]=>

int(4167)

["href"]=>

string(85) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/posts/4165/revisions/4167"

}

}

["wp:featuredmedia"]=>

array(1) {

[0]=>

array(2) {

["embeddable"]=>

bool(true)

["href"]=>

string(70) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=/wp/v2/media/4168"

}

}

["wp:attachment"]=>

array(1) {

[0]=>

array(1) {

["href"]=>

string(83) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4165"

}

}

["wp:term"]=>

array(2) {

[0]=>

array(3) {

["taxonomy"]=>

string(8) "category"

["embeddable"]=>

bool(true)

["href"]=>

string(86) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4165"

}

[1]=>

array(3) {

["taxonomy"]=>

string(8) "post_tag"

["embeddable"]=>

bool(true)

["href"]=>

string(80) "https://to-inc.co.jp/socialbook/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4165"

}

}

["curies"]=>

array(1) {

[0]=>

array(3) {

["name"]=>

string(2) "wp"

["href"]=>

string(23) "https://api.w.org/{rel}"

["templated"]=>

bool(true)

}

}

}

}

}

blog|株式会社to(トゥー)

Green Plaza Building 4F,3-1-4 Kamimeguro, Meguro-ku,Tokyo 153-0051, Japan

instagramInstagramのハッシュタグは「最大5個」へ? 運用者が今日から変えるべき設計と運用フロー2023.01.25

instagramInstagramのハッシュタグは「最大5個」へ? 運用者が今日から変えるべき設計と運用フロー2023.01.25 instagram【速報】Canvaが世界的にアクセス障害——AWSの大規模障害が原因か(2025年10月20日)2023.01.25

instagram【速報】Canvaが世界的にアクセス障害——AWSの大規模障害が原因か(2025年10月20日)2023.01.25 instagramChatGPT経験者が知っておくべき「Grok」徹底解説|機能・料金・違いを企業向けに解説2023.01.25

instagramChatGPT経験者が知っておくべき「Grok」徹底解説|機能・料金・違いを企業向けに解説2023.01.25 instagram【プロンプト例付き】SNSマーケターのためのChatGPT活用入門|ネタ出し・構成・言い換えにすぐ使える!2023.01.25

instagram【プロンプト例付き】SNSマーケターのためのChatGPT活用入門|ネタ出し・構成・言い換えにすぐ使える!2023.01.25 instagram【Edits大型アップデート】 クリエイター待望のキーフレーム機能が登場!音声・テキスト・Ideasも進化(2025年6月)2023.01.25

instagram【Edits大型アップデート】 クリエイター待望のキーフレーム機能が登場!音声・テキスト・Ideasも進化(2025年6月)2023.01.25 instagramInstagram時代の“つぶやきSNS”——Threadsを企業が活用するべき理由とは?2023.01.25

instagramInstagram時代の“つぶやきSNS”——Threadsを企業が活用するべき理由とは?2023.01.25 instagram「XChat」は従来のDMと何が違うのか?──実際に使ってわかったリアルな使用感と可能性2023.01.25

instagram「XChat」は従来のDMと何が違うのか?──実際に使ってわかったリアルな使用感と可能性2023.01.25 instagram【2025年最新版】Instagramアルゴリズムの仕組みと攻略法を総まとめ|リール・フィード・ストーリーを使い分けてリーチを最大化しよう2023.01.25

instagram【2025年最新版】Instagramアルゴリズムの仕組みと攻略法を総まとめ|リール・フィード・ストーリーを使い分けてリーチを最大化しよう2023.01.25 instagram【プロ直伝】Edits分析機能の使い方完全ガイド|視聴完了率・保存数・離脱率を改善に活かす!2023.01.25

instagram【プロ直伝】Edits分析機能の使い方完全ガイド|視聴完了率・保存数・離脱率を改善に活かす!2023.01.25 instagram【速報】meta発動画編集アプリ“Edits”をSNS運用会社が本気レビュー!2023.01.25

instagram【速報】meta発動画編集アプリ“Edits”をSNS運用会社が本気レビュー!2023.01.25